La Mandchourie est une région géographique dont les frontières ont été mouvantes à travers l’histoire. Dans sa plus large définition, elle se situe au nord-est de la République populaire de Chine dans les régions du Dongbei (provinces du Jilin, Heilongjiang et Liaoning) et de la Mongolie-Intérieure. Elle est aussi à l’est de la Fédération de Russie (régions de Khabarovsk, du Primorié et du Birobidjan). Les informations sur cette région commencent à circuler en Europe dès le XVIIe siècle, notamment par le biais des écrits des Jésuites, à l’instar des Lettres édifiantes et curieuses, publiées en 1703, ou encore de ceux chargés d’accompagner les négociations du Traité de Nerchinsk en 1689 (Déry 2022; S. Li 2007), ainsi que dans ceux des voyageurs et diplomates russes qui se rendent dans la région. Ces écrits circulent plutôt parmi les érudits en Europe, et les connaissances sur la Mandchourie se démultiplient et se popularisent davantage au XIXe siècle suite à l’ouverture du pays et à l’arrivée de missionnaires chrétiens à long terme (Dalles Maréchal 2024a; J. Li 2015). À cette époque, la Mandchourie se transforme démographiquement avec l’arrivée de nombreux paysans du sud de la Chine et elle attire le regard des Occidentaux de façon plus prononcée pour différentes raisons, notamment les guerres qui occupent l’Europe (guerres de l’Opium ou guerre de Crimée), sa position stratégique entre Russie, Japon, et Chine, ou encore les minerais qu’elle contient (Ben-Canaan, Grüner, et Prodöhl 2000; Dunnell et Millward 2004; Slezkine 1994; Vié 2011). Sous l’impulsion du pape Grégoire XVI, le vicariat apostolique du Leao-Tong, plus tard appelé de Mandchourie, est créé en 1838 et confié aux Missions Étrangères de Paris (MEP). Dès les années 1860, après la deuxième guerre de l’Opium, les Protestants anglophones, moins centralisés que leurs homologues catholiques français, arrivent en Mandchourie en accompagnant les marchands britanniques ou étatsuniens et les autorités consulaires. Dans ce vaste territoire du nord de la Chine, les missionnaires ont observé et tenté d’évangéliser une population plurielle, constituée d’une dizaine de groupes aux pratiques et aux langues différentes. Ces contacts interculturels ont produit des données essentielles et uniques pour les connaissances sur cette région avant le XXe siècle en langues occidentales. Ces archives sont aujourd’hui constituées de documents manuscrits (essentiellement les lettres personnelles), de photographies (réalisées par les missionnaires ou réalisées par les explorateurs puis achetées par les missionnaires) et de publications périodiques et monographiques, dont une partie a fait l’objet d’une numérisation par diverses institutions françaises, britanniques et américaines.

C’est notamment le cas d’un projet de numérisation que les deux autrices du présent article mènent à la Bibliothèque nationale de France (BnF), dont l’objectif est la recension, la constitution puis l’exploitation d’un corpus numérique de périodiques missionnaires chrétiens qui devrait être accessible sur la bibliothèque numérique Gallica en 2026. Chaque année, la BnF lance un appel à chercheurs associés et, dans ce cadre, en 2022, le service Sciences sociales du département Philosophie, Histoire, Sciences de l’Homme a proposé un sujet de recherche portant sur les écrits missionnaires comme sources pour l’anthropologie sociale et culturelle. Sous la double tutelle de la chargée de collections en anthropologie et ethnologie de la BnF, Cécile Geoffroy Oriente, et de la chercheure associée BnF, Anne Dalles Maréchal, docteure en anthropologie religieuse et histoire des religions, prend forme depuis 2022 le projet d’un corpus numérique éditorialisé rassemblant les publications missionnaires du XVIIe au XIXe siècle, comportant des contenus ethnographiques sur l’Asie (Dalles Maréchal 2024b).

Le travail de recherche sur les archives manuscrites, imprimées ou numériques, implique un certain nombre de questions méthodologiques : en quoi ces archives peuvent-elles servir de sources ethnographiques sur la Mandchourie ? Le postulat de départ de leur numérisation à la BnF s’appuie sur ce questionnement, c’est-à-dire la constitution d’un corpus de sources missionnaires de l’anthropologie. Ce projet entend donc considérer ces données comme des données de première main sur les populations de Mandchourie. Si on entend se servir des archives comme « des substituts anthropologiques » (Zeitlyn 2019), en utilisant les méthodes de l’anthropologie historique (Burguière 1999, 2006; Kirch et Sahlins 1992; Le Roy Ladurie 1982) ou de la micro histoire (Ermarkoff 2018; Ginzburg et Poni 1981; Grendi 2009; Revel 1996), pour en faire des sortes de terrains ethnographiques sur papier, comment déconstruire ces archives pour accéder aux données observées par les missionnaires ? Les clés de voûte de l’anthropologie et de l’ethnographie sont de pouvoir faire preuve de relativisme culturel et appliquer un retour réflexif sur le recueil de données. Comment, donc, appliquer les méthodes de l’anthropologie a posteriori sur les archives ?

À la base de ces archives se trouvent une observation et une interaction que les missionnaires encodent ensuite pour la faire circuler en Europe de façon intelligible pour un auditoire qui n’y mettra jamais les pieds. Ces archives portent en elles le système de pensée et le regard sur « l’autre » du missionnaire à l’autre bout du monde, un contenu souvent biaisé, qui change au cours des trois siècles couverts par notre corpus, et qu’il convient d’analyser pour mieux le déconstruire. Ces contenus sont intéressants à bien des égards : ils peuvent par exemple nous éclairer sur l’adoption du christianisme par les populations autochtones, sur les stratégies de mission et de conversion, sur le contexte semi-colonial (Yang 2019) que représente la Mandchourie, ou encore comment le terme exogène de Mandchourie en est venu à représenter cette région (Eliott 2000). Mais au-delà de leurs contenus, ces archives sont aussi des objets matériels qui invoquent leurs propres moyens de production et impliquent le maniement technique du contenu ; ces objets impliquent aussi une méthode de circulation. En ce sens, et comme le montre le travail à paraître de D. Arzyutov et al. sur les archives de Franz Boas, spécialistes des Toungouses (Arzyutov et al. 2026), les archives sont des papiers-outils, qui sont à la fois des moyens de communication, de connaissances et de discours, mais aussi des objets construits, des supports au sens matériel du terme, qui circulent et vivent de la taïga du nord de la Mandchourie aux bibliothèques occidentales.

La donnée initiale mise par écrit : un travail d’édition

Les données qui sont transmises sont, initialement, des observations faites par les missionnaires. Ces observations ne sont, bien entendu, pas neutres, et les missionnaires appliquent à plus ou moins bon escient une forme de distanciation et de retour réflexif pour tenter d’en faire des données pensées comme objectives – ou tout du moins, objectives au sein de leur propre système de pensée. Lorsque les missionnaires posent par écrit leurs observations dans le but de les communiquer ailleurs, se trouvant souvent dans l’obligation de le faire par leur hiérarchie, deux catégories d’écrits manuscrits nous permettent de nous intéresser à la façon dont les données sont médiatisées, c’est-à-dire modifiées, remaniées et adaptées aux contraintes inhérentes à ce moyen de communication (Dalles Maréchal 2024a). D’abord, l’événement ponctuel raconté au fil d’une lettre et parmi d’autres événements constitue la forme la plus répandue utilisée par les missionnaires. Les observations sont présentées en contexte, avec des dates, des noms de lieux et parfois de personnes. Elles se situent à la fois dans les relations interpersonnelles que le missionnaire noue avec les populations locales, avec ses confrères missionnaires sur place, mais aussi dans une relation transnationale avec un homologue (soit un autre missionnaire, soit un personnel du contingent français, britannique ou étatsunien en Asie). La lettre se présente ainsi comme un outil pour maintenir, voire créer, les réseaux transnationaux au sein de la diaspora missionnaire. Ces relations interpersonnelles et transnationales mettent en évidence la position intermédiaire du missionnaire (Walls 2014), à la fois porteur ou défenseur de sa culture (religieuse, mais pas seulement) et facilitateur ou adaptateur dans sa culture d’accueil – une position qui le pousse à trouver de nouveaux médias pour que ce qu’il observe soit approprié au loin. On comprend donc que ce qui circule sur la Mandchourie résulte d’un choix d’écriture qui implique que toutes les observations des missionnaires ne sont pas communiquées en Europe. Nous avons, par exemple, peu de données sur la vie personnelle des missionnaires, mais au contraire, de nombreuses descriptions des us et coutumes locales en vertu de leurs différences fondamentales avec les pratiques occidentales, ce qui contribue à l’élaboration de l’altérité constitutive de la Mandchourie.

Pour gommer cette position personnelle, une deuxième catégorie d’écrits manuscrits peut être identifiée : la description encyclopédique. Les données s’y présentent comme décontextualisées, applicables à l’ensemble du territoire concerné. Ces écrits montrent bien la remédiation du recueil de données : le missionnaire passe sous silence sa propre présence en effaçant toute trace des relations interpersonnelles avec les populations locales, poussant plus loin encore la description de l’altérité mandchoue en créant des sortes de manuels de la Mandchourie.

Ces lettres manuscrites, à destination d’homologues au sein de l’autorité religieuse ou nationale, constituent la plus grande partie des archives des MEP. Dans le même temps, les missionnaires écrivent aussi à leurs proches et certains de ces documents, assez rares, ont été donnés aux MEP. Ils nous apportent des informations fondamentales sur la façon dont les missionnaires présentent les données et procèdent à une remédiation en fonction du destinataire. C’est le cas du dossier 8079 conservé dans les archives des MEP qui concerne les lettres écrites par le père de la Brunière (1816-1846) à ses proches. Avec beaucoup plus de liberté, ce prêtre y décrit pour sa famille les populations toungouses avec un jugement de valeur assez sévère, inscrit dans les postulats évolutionnistes et racistes de l’époque, ne cache pas son désarroi face à des modes de vie nouveaux pour lui, et fait part de ses projets et de ses désirs personnels. Ces éléments sont totalement absents de ses lettres destinées à ses confrères, qui sont au contraire caractérisées par un souci de précision et du détail assez unique pour l’époque. On comprend alors la façon dont de la Brunière manipule ses observations pour les adapter au moyen de communication. Cette remédiation de la donnée initiale peut s’entendre comme une forme de censure personnelle : de la Brunière cache ses émotions et son ressenti dans les lettres destinées à ses confrères.

L’enjeu de ces écrits manuscrits réside dans la volonté de faire connaître les conditions de la mission de Mandchourie. Un autre enjeu de ces écrits se situe dans la nécessité de justifier l’entreprise missionnaire. Pour faire cela, les missionnaires rédigent des comptes-rendus réguliers qui sont quasiment tous formatés de la même manière : une lettre explicative accompagnée d’un tableau. Ces lettres sont uniformisées à partir de 1883 (J. Li 2015). Ces tableaux permettent de chiffrer la mission avec le nombre de personnes pour qui les cinq sacrements sont effectués, le baptême étant le seul détaillé entre adultes, enfants, ou in articulo mortis. Ce tableau est généralement suivi d’un texte informatif qui reprend certains faits marquants de l’année. À nouveau, on peut voir dans ces comptes-rendus une remédiation des données initiales, tantôt qualitatives, tantôt quantitatives, dans le but de répondre aux objectifs et au format de ce média.

En outre, avant de parler de la technique de production des archives, peut-être pouvons-nous également souligner que les recueils de données sur la Mandchourie sont aussi des commandes de la part des maisons d’édition. En effet, à partir de l’ouverture de la Chine aux étrangers dans la foulée de la première guerre de l’Opium dans les années 1840, la presse missionnaire prend son essor : à l’instar de ce qui se passe au travers de l’Empire britannique (Headrick 2010; Potter 2007), les publications protestantes sur la Chine foisonnent avec des périodiques tels que le Chinese Recorder and Missionary Journal, fondé en 1868 ; les journaux catholiques, eux, s’appuient sur le modèle des Annales de la Propagation de la Foi, fondées en 1822. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, pas moins d’une quinzaine de périodiques missionnaires publient des informations sur l’Asie. L’avènement de cette presse missionnaire s’insère dans un système de production de connaissances sur l’ailleurs, qui vise à mieux cerner les marges des empires occidentaux (Balantyne 2008; Demougin 2021; Headrick 2010). Pour les maisons d’édition, l’intérêt des productions missionnaires réside principalement dans le fait que les missionnaires sont au plus près de cette altérité, si l’on en croit la lettre adressée aux évêques des missions en 1842 par les éditeurs des Annales de la Propagation de la Foi (APF)1 ou les préfaces des premiers numéros des périodiques protestants. En plus de la légitimité qu’on leur prête, les missionnaires participent à l’élaboration de la rhétorique de la mission civilisatrice que se proposent de porter les Empires occidentaux (Dalles Maréchal et Robinaud 2025). Pour ce faire, des relations intertextuelles sont mises en place et les lettres des missionnaires circulent au sein de réseaux techniques transnationaux de production des écrits.

La mobilisation des supports : techniques de (re)médiation des données

La dimension matérielle des moyens de communication utilisés entraîne un certain nombre de remédiations de la donnée afin de répondre aux contraintes inhérentes à chaque type de support. Cela semble s’opérer sur trois plans. D’abord, l’encodage ou l’écriture rend intelligible l’information pour l’autre dans un langage qu’il ou elle pourra comprendre. Ensuite, la question de l’accès s’intéresse à la façon dont l’information est mise à disposition de l’autre, dans d’autres espaces et temporalités. Finalement, la classification répertorie les informations pour les placer au sein d’un ensemble plus grand de connaissances sur l’ailleurs. Ce processus s’opère donc pour nous le long d’une sorte de « chaîne opératoire » de la remédiation qui passe par l’encodage/écriture, l’accès et la classification. Après avoir montré comment le contenu de cette écriture est manié dans un but communicationnel, il s’agit désormais d’interroger le geste pour comprendre ce que la matérialité du support apporte aux techniques d’écriture. Avec l’analyse du plan technique de la circulation des connaissances sur la Mandchourie, nous entendons montrer que l’étude du fond ne peut faire l’économie de la forme. Au contraire, contenus et matérialités se répondent pour façonner ce qui circule sur la Mandchourie.

En 1842, lorsque les premiers missionnaires des MEP arrivent en Mandchourie, ils n’ont qu’un médium pour retranscrire et raconter ce qu’ils vivent et décrire les gens qu’ils côtoient : la lettre. Ils écrivent assez régulièrement aux structures centrales des MEP (comme la procure des MEP à Hong Kong ou le séminaire de Paris, rue du Bac), mais aussi aux personnages politiques (comme les autorités consulaires). La lettre a pour caractéristique son unicité : de par la nature du média, la rédaction de la lettre ne pouvait être faite qu’en une seule fois, la copie de la lettre impliquant nécessairement une nouvelle rédaction qui ne peut être ni synchrone ni identique. L’unicité du document entraîne une adaptation ponctuelle au support, ce que l’on peut voir par exemple, lorsque les missionnaires utilisent tout l’espace présent sur le papier. Dans ces cas-là, les auteurs écrivent sur la feuille de papier à la verticale, de gauche à droite avec une légère marge ; ils finissent leur texte horizontalement, dans la marge, et parfois également autour de l’adresse du destinataire. Les missionnaires rencontrent donc des difficultés à écrire leurs lettres, ce qui les pousse à adapter leur écriture au support disponible, mais, on l’imagine aisément, également à sélectionner les informations à transmettre. Il y a donc une technique de l’écriture qui se met en place autour de la sélection des contenus missionnaires pour répondre aux contraintes de la lettre. De même, certains font état de leurs difficultés à écrire à la plume, tel qu’on le fait en Occident à l’époque, sur les papiers en pâte de riz, les poussant à adopter une sorte de pinceau chinois. Jusqu’aux années 1860 et la levée complète de l’interdiction de circulation des missionnaires sur le sol chinois (Battesti 1995; Carroll 2010), il y a aussi la clandestinité du courrier : au plus fort des persécutions, les coursiers cachent les lettres comme ils le peuvent. En 1843, Mgr Ferreol, qui espère atteindre la Corée mais se cache en Mongolie, raconte qu’il reçoit le courrier de Corée « sur une bande de papier dont ils ont fait une corde qui ceignait les reins du courrier coréen »2.

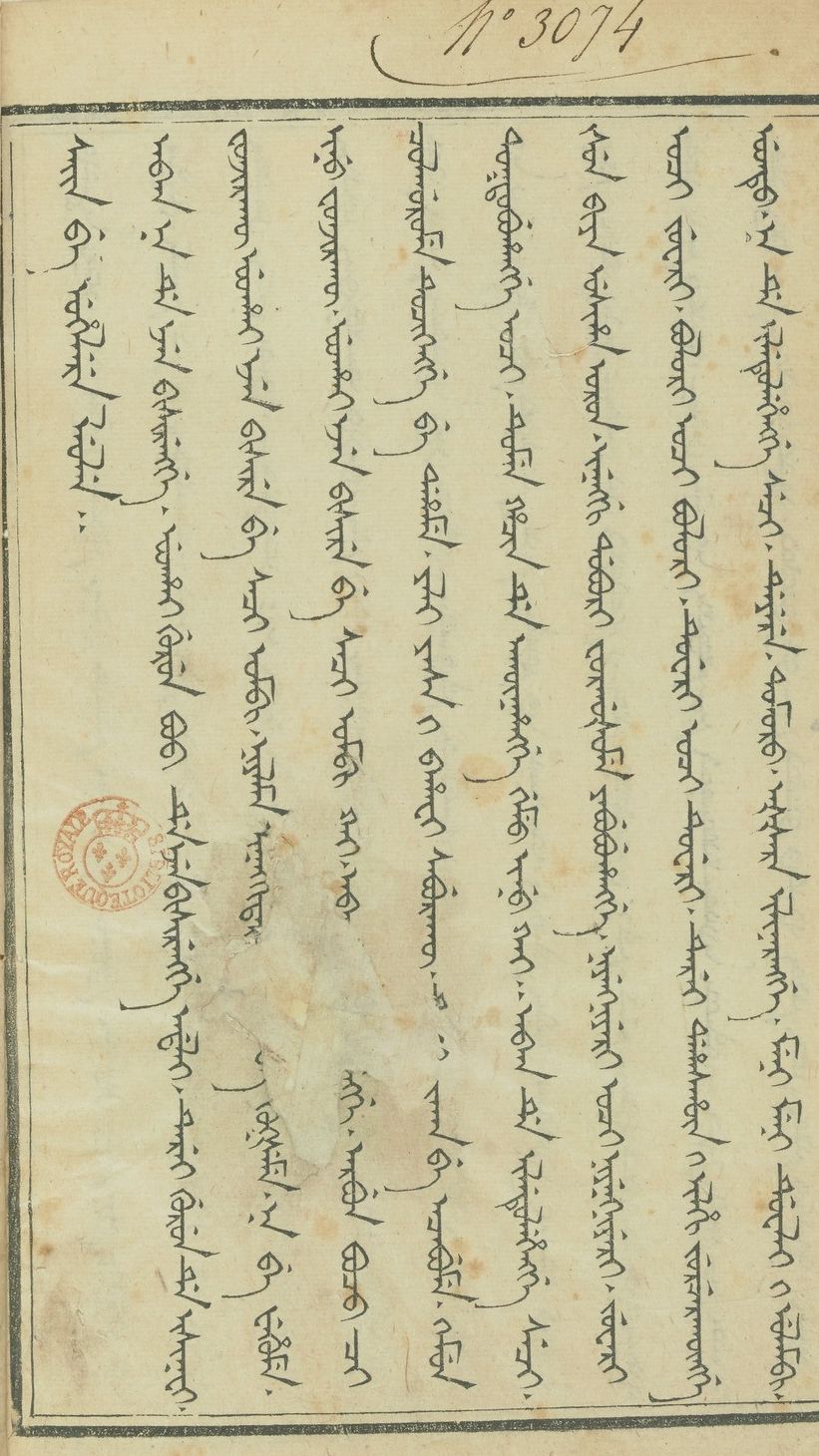

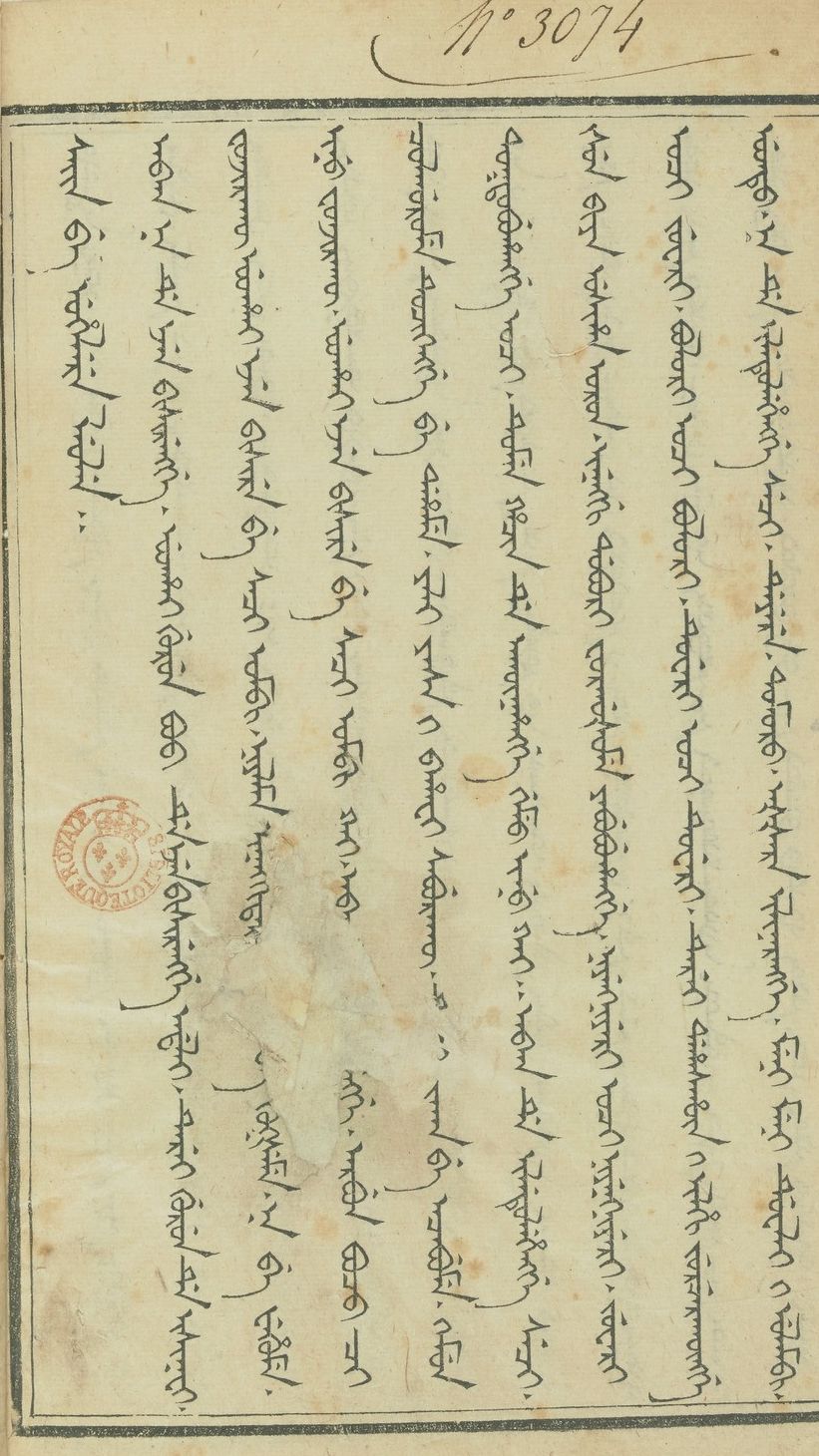

Le passage à l’impression permet de coucher de nouveau sur le papier des informations déjà écrites, destinées cette fois-ci à un plus large lectorat. D’un point de vue formel, ou technique, le passage à l’impression sous-entend un remaniement du texte. Prenons l’exemple de la publication du dictionnaire mandchou de 1789 édité par Louis Langlès à partir des informations transmises par le père Amiot, missionnaire jésuite à Pékin entre 1750 et 1793. Pour répondre aux contraintes de la presse, l’auteur propose une nouvelle présentation de l’écriture mandchoue : par alphabet plutôt que par syllabaire. Il propose également une nouvelle forme d’écriture : horizontale et de gauche à droite plutôt que de bas en haut et de droite à gauche, puisqu’il lui faut imprimer un dictionnaire avec deux langues qui ne se lisent pas dans le même sens (figures 1 et 2). Il doit également faire face à la contrainte typographique : il fait frapper 55 poinçons, qui correspondent aux cinquante-cinq lettres de l’alphabet mandchou tel qu’il l’a élaboré. Ces poinçons sont pensés et dessinés par le père Amiot en Chine avec l’aide de lettrés chinois, fabriqués par l’éditeur Firmin et Fils, puis utilisés pour l’impression (Söderblom Saarela 2020). Il y a donc un aller-retour entre plusieurs pays pour élaborer une technique de l’impression des contenus missionnaires. La contrainte typographique et éditoriale se mêle aux objectifs didactiques et pédagogiques : comme Langlès le soutient dans la préface du premier volume, pour faciliter l’apprentissage en France du Mandchou, son alphabet répondrait davantage aux méthodes d’enseignement de l’écriture en France. Il souligne par ailleurs qu’il serait sans doute inutilisable par les Mandchous dont les « enfants apprennent le syllabaire en chantant »3. Autour des contenus missionnaires s’élaborent donc des techniques d’écriture propres.

La contrainte de l’accès inscrit chaque support dans une temporalité propre. La lettre, par son unicité, sous-entend une lecture unique dans un lieu unique. Pour remédier à cela, au XIXe siècle, les archivistes des MEP font copier les lettres des missionnaires pour qu’elles soient conservées dans les archives, doublant de ce fait l’accès au document. Ces archives sont ensuite mises sur microfiches pendant la seconde moitié du XXe siècle, multipliant l’accès au document. L’impression, bien sûr, s’affranchit en partie de ces contraintes d’accès, tout en demeurant un objet physique qui contraint le nombre de lectures synchrones au nombre de supports physiques. Cet accès est lui-même conditionné par les politiques d’édition : les questions budgétaires, religieuses ou politiques se mêlent aux contraintes physiques pour déterminer qui aura accès aux informations sur la Mandchourie. En plus de celles d’écriture, des techniques d’accès se développent donc autour des contenus missionnaires.

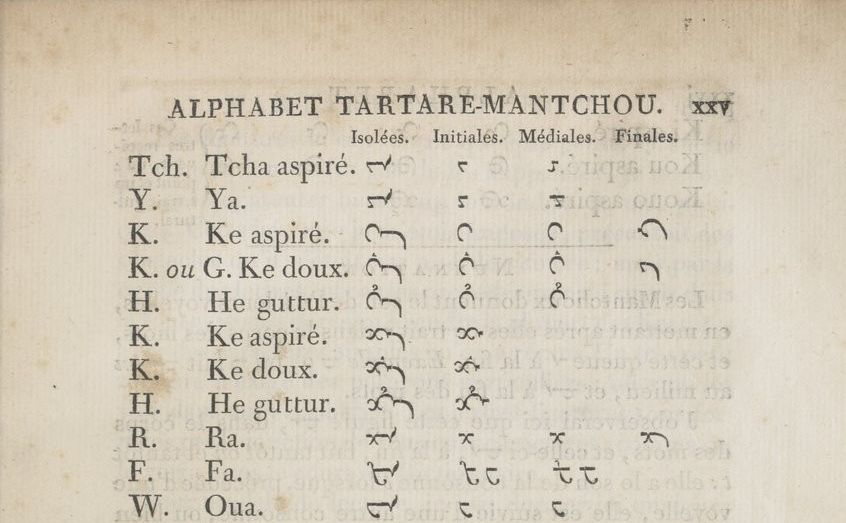

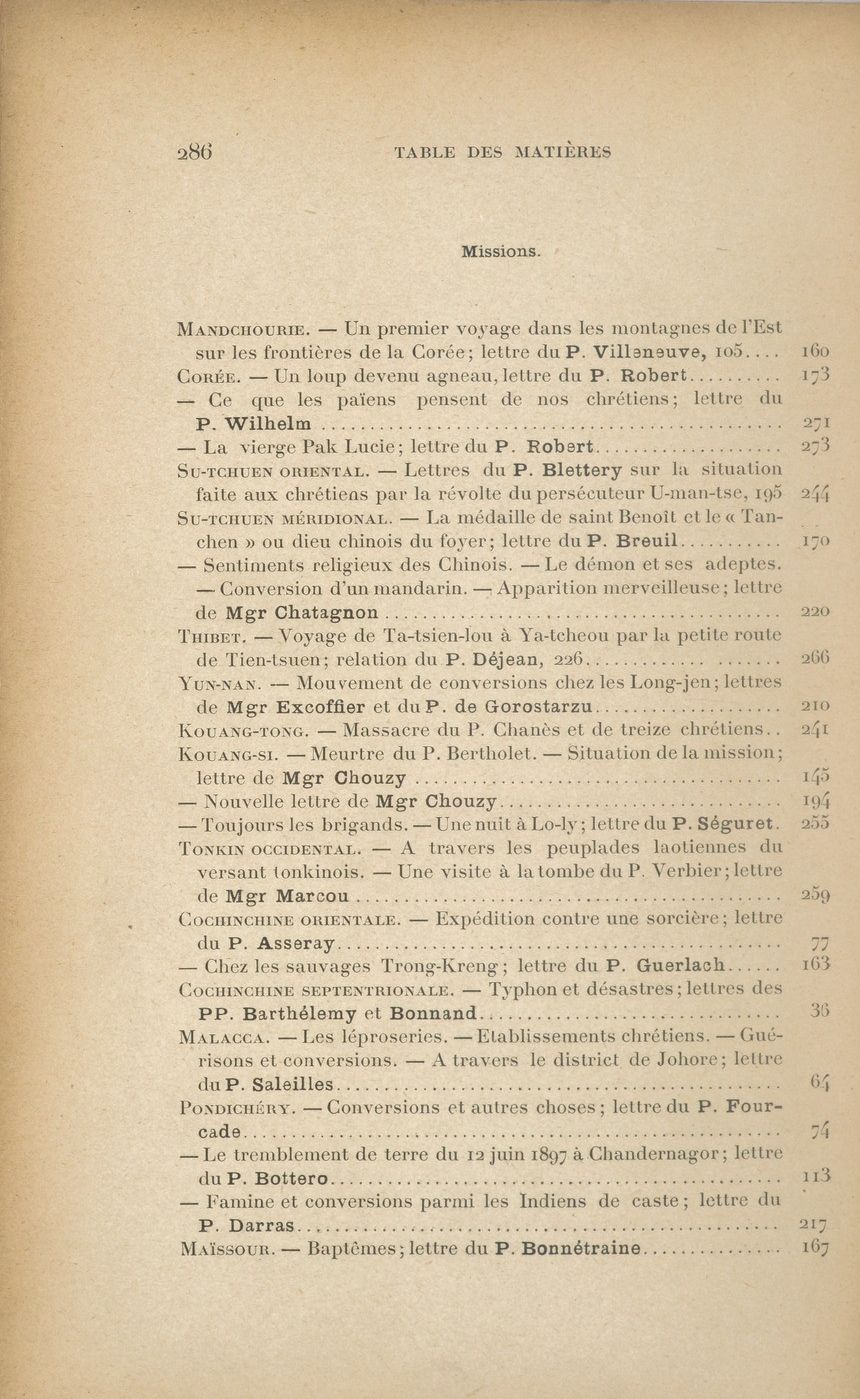

Le passage d’un support à l’autre sous-entend également des contraintes de classification. Au sein des MEP, les archives sont à la fois classées par zone géographique missionnaire (i.e. Mandchourie), par structure hiérarchique (i.e. procure de Hong Kong) ou encore par dirigeant de la mission (i.e. dossier de Mgr Verrolles). À cela s’ajoute une classification du contenu : sous la direction d’Adrien Launay, à la fin du XIXe siècle, les archivistes des MEP rédigent les tables d’archives, qui proposent de numéroter les lettres à la suite en volume, opérant ainsi un classement chronologique, et de faire un petit résumé du contenu, aux côtés des informations pratiques (date, lieu, auteur, destinataire) (figure 3). Ce petit résumé invoque évidemment une sélection des informations considérées comme principales, et implique parfois une censure des éléments sensibles.

Cette classification se poursuit dans le passage à l’impression. Les lettres sont incorporées dans des ouvrages qui ne concernent plus exclusivement des microsituations, mais s’insèrent dans des contextes à l’échelle impériale, voire mondiale. Les informations sur la Mandchourie sortent ainsi du contexte local pour venir s’inscrire dans l’élaboration d’une histoire des missions. Dans la majorité des périodiques missionnaires, on publie des lettres de missionnaires du monde entier, et c’est par accès géographique et/ou thématique que sont classés les documents. Il y a donc aussi une technique classificatoire qui se met en place autour des contenus missionnaires.

Au cœur des analyses des différents supports de circulation des connaissances sur la Mandchourie, soit la lettre, la presse puis le numérique, se trouve la question de la (re)médiation des données. Celle-ci s’opère le long d’une chaîne opératoire qui se caractérise par trois pans techniques : l’écriture, l’accès et la classification. La numérisation des publications missionnaires implique une nouvelle circulation de ces contenus qu’il convient d’analyser dans la lignée de ces questionnements.

La place du numérique dans la circulation des contenus missionnaires sur la Mandchourie

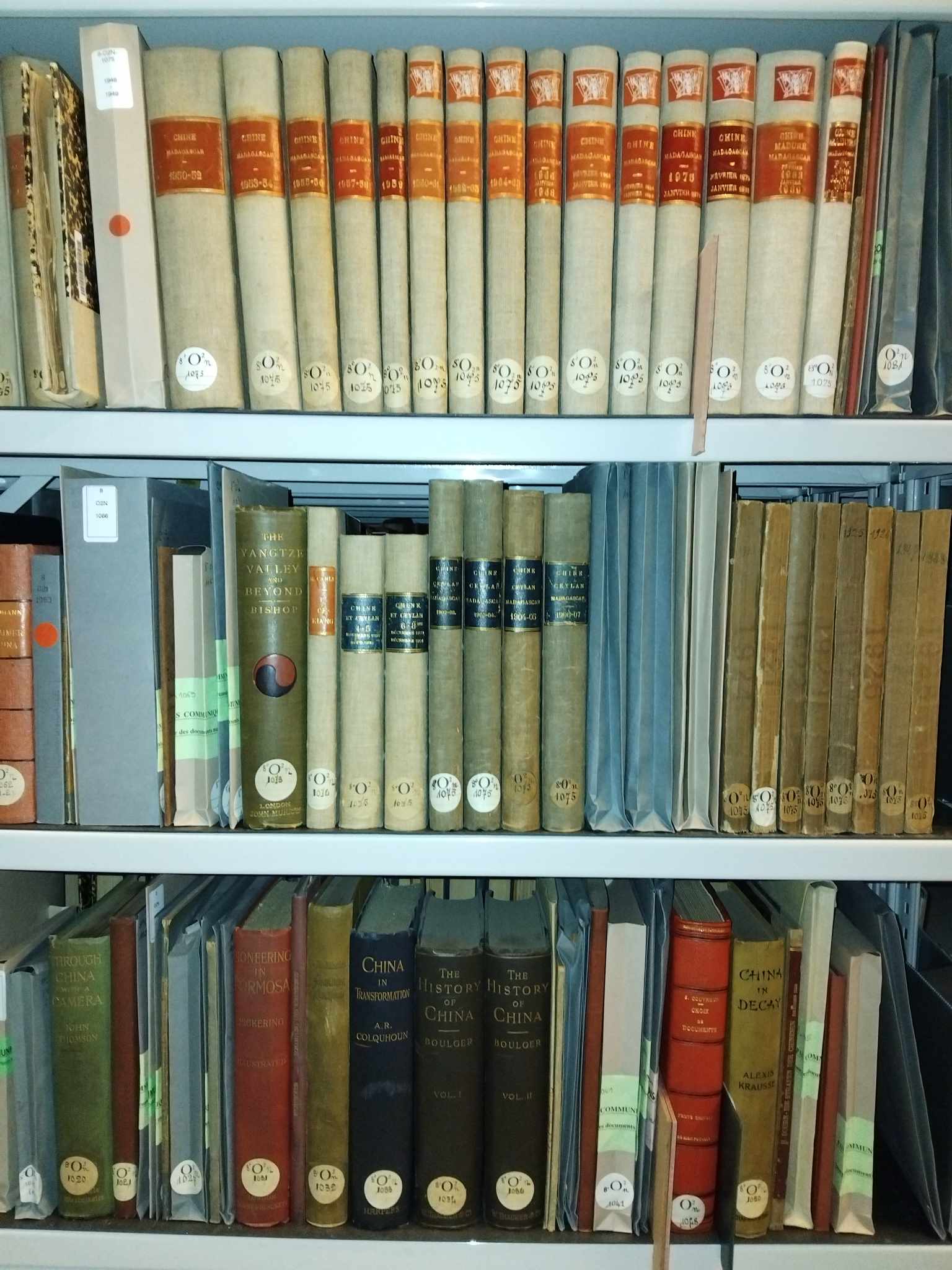

Le corpus numérique, objet de notre présente étude, qui rassemble les publications missionnaires du XVIIe au XIXe siècle comportant des contenus ethnographiques sur l’Asie, est le fruit d’une commande, celle de la Bibliothèque nationale de France. Avec ce projet de corpus numérique, l’objectif de la BnF est la mise à disposition, via la bibliothèque numérique Gallica, d’un fonds important de monographies et de périodiques issus des collections de la bibliothèque, à destination de la communauté scientifique en Sciences humaines et sociales. Le projet est également né d’un constat : les productions missionnaires se trouvent physiquement dans des lieux séparés et éloignés, ce qui ne facilite par leurs mises en relation analytique. Ce projet en est aujourd’hui à sa phase finale. Il s’est organisé autour de plusieurs étapes préalables à la numérisation, qui consistaient principalement à identifier les publications missionnaires et leur contenu.

Dès la phase d’identification des documents candidats, plusieurs obstacles ont dû être surmontés : ces publications sont physiquement dans les magasins de la BnF, parmi d’autres ouvrages et revues, et réparties selon un classement thématique. Appartenant à des ensembles documentaires distincts – par exemple, la Théologie catholique, l’Histoire ecclésiastique ou encore l’Histoire de l’Asie –, elles relèvent de plusieurs cotes4. En effet, l’organisation des documents, qui conditionne l’accès aux contenus, dépend d’une logique classificatoire relevant de l’histoire de la BnF, qui s’éloigne de celle de l’histoire des missions dont nous avons parlé précédemment (Sarrazin et al. 2015). On peut dire, en transposant les conclusions de Francis X. Blouin à propos des archives (Blouin 2006), que le classement des ouvrages en bibliothèque et la recherche historique appartiennent à « deux sphères intellectuelles distinctes ».

De surcroît, les notices bibliographiques comportent rarement l’indexation5 – mots-clés qui explicitent les sujets traités par le document – qui permettrait un repérage aisé de ce type de publication. Nous avons donc multiplié les requêtes dans le Catalogue général de la BnF, à partir de mots-clés, de sujets, d’aires géographiques, et effectué des rebonds à partir des auteurs, collectivités ou personnes, afin d’établir une liste de publications à examiner. Une fois les publications identifiées, nous avons effectué une sélection des contenus. Nous avons décidé de privilégier deux critères pour caractériser l’intérêt ethnographique des parutions : la présence d’informations sur les pratiques des populations locales ainsi que sur le développement et la réception du christianisme en Asie, ces deux éléments allant généralement de pair.

Une fois cette identification préalable effectuée, pour produire le corpus numérique, plusieurs étapes se succèdent : la numérisation et l’océrisation des documents, le versement de ces documents dans la bibliothèque numérique en ligne, puis l’éditorialisation du corpus.

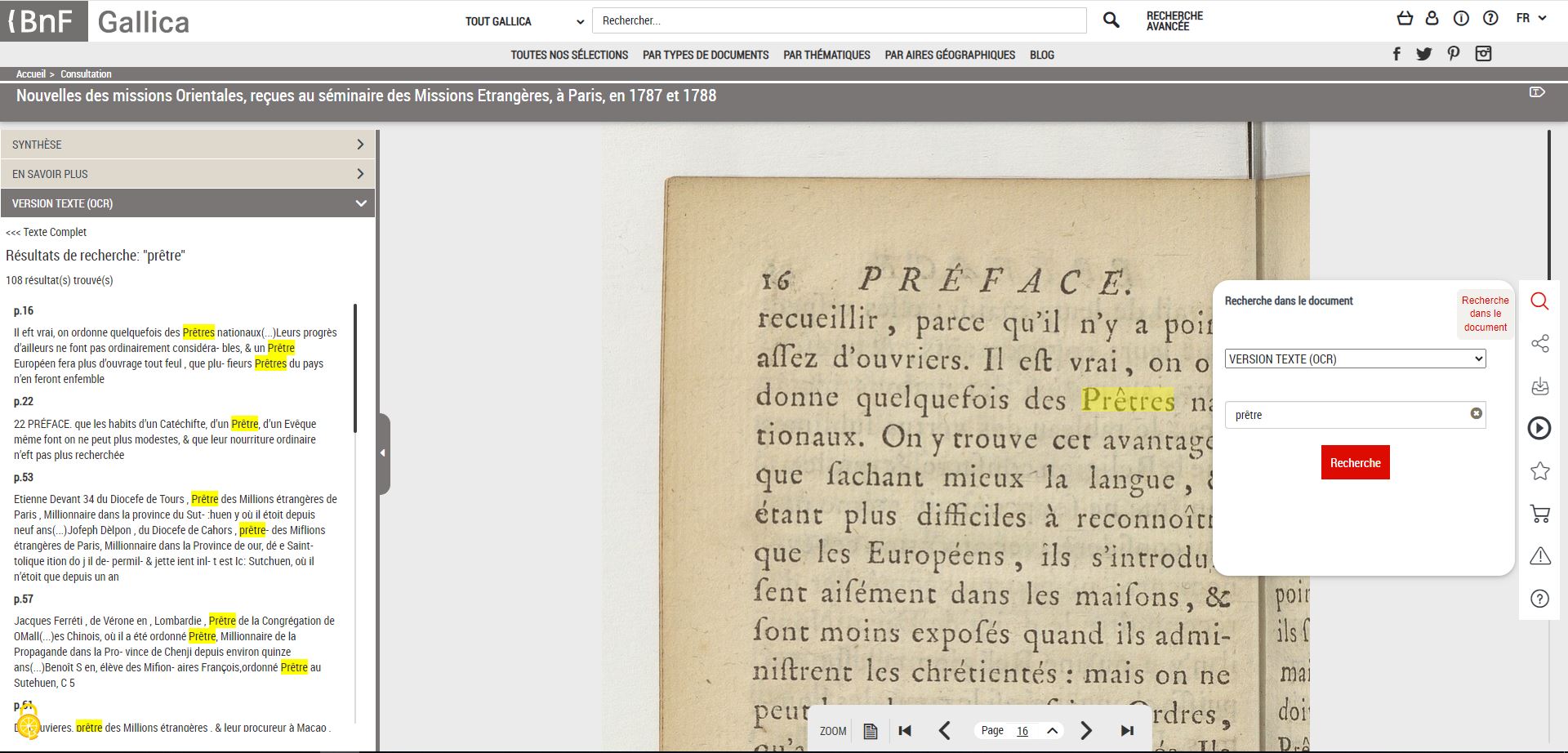

La numérisation/océrisation6 est une étape technique7 qui produit plusieurs éléments : des images d’une résolution minimale de 400 DPI8 qui permet l’usage de la fonction zoom ; un manifeste qui décrit le document et indique, par exemple, les légendes des images ; la table des matières et les index qui facilitent le parcours du document dans Gallica ; le texte produit par la reconnaissance optique de caractères qui conditionne la recherche plein texte9. En la convertissant, l’océrisation déforme en partie la donnée initiale : la transcription obtenue est d’une fiabilité variable. En d’autres termes, l’océrisation correspond à une forme de réécriture des données manuscrites ou imprimées ; cette étape peut donc se situer dans la chaîne opératoire des techniques d’écriture des informations qui circulent sur la Mandchourie.

À l’étape du versement dans la bibliothèque numérique Gallica, le document est augmenté, dans sa version numérique, de l’ensemble des fonctionnalités inhérentes à Gallica : l’information est accessible de façon optimale grâce aux tables des matières et à la recherche plein texte, par exemple. De plus, les possibilités d’accès au contenu sont démultipliées : là où l’exemplaire papier du document est accessible pour un lecteur, en salle de lecture, aux heures d’ouverture de la bibliothèque, Gallica le rend accessible à distance, en permanence et de façon simultanée pour plusieurs lecteurs (Dumas Primbault 2023). Là encore, cette accessibilité augmentée permet d’inscrire la numérisation dans la lignée des (re)médiations précédemment observées.

L’éditorialisation du corpus est réalisée grâce au système de gestion de contenu10 Drupal11. D’abord cette étape structure l’ensemble. Pour faciliter l’accès aux documents, nous proposons plusieurs entrées : par aire géographique, par dénomination religieuse, par type de document en référence aux pratiques de recherche usuelles. Elle permet en outre de contextualiser l’élaboration du corpus et d’apporter un complément d’information, comme l’ajout d’une liste de périodiques missionnaires publiés à l’étranger et qui, du fait de la politique de numérisation de la BnF, ne peut figurer dans le corpus Gallica. L’éditorialisation sous Drupal implique en outre la production d’éléments visuels à partir d’illustrations repérées dans les publications. Ces éléments, bandeaux et vignettes, répondent à des contraintes en termes de format, de résolution, de mise en page et d’attractivité pour le lecteur. Les vignettes permettent la navigation dans le corpus et les illustrations sont sélectionnées pour leur capacité à expliciter la structure du corpus et à renseigner sur la nature des documents, mais elles conditionnent aussi le visuel des informations qui circulent sur la Mandchourie.

Ce n’est pas le propre de cette étape d’éditorialisation : les périodiques du XIXe siècle sont emplis de petits dessins, de gravures et autres éléments graphiques qui n’apportent pas de contenu, mais conditionnent visuellement ce qui est lu. Le caractère attractif de l’illustration traduit les contraintes éditoriales qui visent, au XIXe siècle, à s’assurer un lectorat afin d’obtenir des dons, de susciter des vocations, et de créer une identité transnationale religieuse. Le corpus Gallica s’affranchit bien sûr de ce contexte idéologique, mais en tentant de répondre à des contraintes similaires (rendre le contenu attractif), nous avons recours aux mêmes procédés éditoriaux (classer et créer un lien entre le graphique et l’écrit), classifiant de ce fait et à nouveaux frais, les informations qui circulent sur la Mandchourie.

Conclusion

Les étapes de la production du corpus numérique se situent donc sur trois plans (la numérisation/océrisation, le versement dans la bibliothèque numérique et l’éditorialisation), qui rappellent aisément les trois plans identifiés dans le passage de l’observation au manuscrit puis à l’impression : encodage/écriture, accès, classification. De ce fait, la production du corpus numérique s’inscrit dans la chaîne opératoire de la (re)médiation des données sur la Mandchourie, ce qui nous pousse à soulever quelques interrogations réflexives. En quoi le rapprochement de ces documents initialement distincts modifie-t-il la perception des contenus produits par les missionnaires ? Comment l’organisation du corpus que nous proposons influe-t-elle sur le cheminement intellectuel des chercheurs ? Comment, en accroissant l’accessibilité, la visibilité et l’exploitabilité de ces données, participons-nous à la circulation et à la constitution de savoirs sur l’Asie ?

Cet article ne propose pas de répondre à ces interrogations, mais de réfléchir à notre propre positionnement dans la (re)médiation des données qui circulent sur la Mandchourie. Dans cette lignée, peut-être pouvons-nous conclure en posant la question de l’intérêt de ces archives et de leurs supports pour la recherche, en proposant quelques idées d’exploitation de ces documents. La donnée initiale présentée dans les lettres nous permet par exemple d’attaquer de front la question de l’implantation du christianisme parmi les populations autochtones. L’impression apporte une plus-value en nous permettant de prendre du recul dans l’analyse pour nous interroger sur, par exemple, le rôle des réseaux transnationaux coloniaux avec le développement de la presse. Le numérique nous permet d’affiner la recherche grâce à divers outils, notamment grâce à l’analyse langagière qualitative et quantitative permise par l’océrisation. Avec cet article, nous espérons avoir montré comment la donnée initiale, qui est l’observation faite par le missionnaire, passe par de multiples remédiations dans le fond et dans la forme en changeant de support, et que la numérisation de ces archives se présente comme une sorte de mise en abyme de notre propre rôle dans la circulation des savoirs sur la Mandchourie.

Bibliographie

AMEP, vol. 563, fol. 111-113, lettre de l’Œuvre de la propagation de la foi à Mgr Verrolles, 9 mai 1842.↩︎

Lettre de Mgr Ferreol aux dir. des MEP, 5 mars 1843. APF n° 16, 1844, p. 172.↩︎

Dictionnaire Tartare-Mantchou-François. Tome 1. Louis Langlès, 1790 : XVII. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65201573/f7.item↩︎

Les cotes concernées, D (Théologie catholique), D2 (Théologie non catholique), H (Histoire ecclésiastique), Ld (Histoire de France - Histoire religieuse) et O2 (Histoire de l’Asie) sont issues de la cotation historique de la BnF, la cotation Clément, en vigueur de la fin du XVIIe siècle à 1996.↩︎

Pour de plus amples explications sur l’indexation à la BnF, voir : https://www.bnf.fr/fr/indexation-sujet-les-referentiels-utilises-par-la-bnf#bnf-donnees-d-autorit-bnf↩︎

Optical Character Recognition (OCR) ou reconnaissance optique de caractères, en français↩︎

Elle dépend de la politique de numérisation mise en œuvre par la BnF dans le respect de ses missions, qui portent sur le patrimoine documentaire national, et du budget alloué. Plusieurs contraintes nous ont conduit à l’exclusion de certaines publications : les documents publiés à l’étranger ne sont pas numérisés et, de ce fait, ont été écartés de notre sélection. Le mauvais état de conservation du document a également pu être un facteur discriminant.↩︎

Dots Per Inch, unité de mesure qui se réfère à la densité de points pour une longueur d’un pouce (inch).↩︎

Pour de plus amples informations sur ces processus, voir : https://www.bnf.fr/fr/techniques-et-formats-de-conversion-en-mode-texte#bnf-l-oc-risation↩︎

Content Management System (CMS) en anglais↩︎