Introduction

La numérisation des herbiers soulève la question de leur passage d’un support à un autre, accompagné de nouvelles formes de médiation et de valorisation, à travers le procédé de la remédiation. Dans notre cas, il s’agit souvent d’un support physique « livre », imprimé ou manuscrit, hérité de l’Antiquité et transmis jusqu’à l’époque moderne, voire herbier séché, devenu par sa conservation, objet-livre et, par extension, objet de recherche et outil pédagogique. Nous définissons la remédiation numérique comme le processus par lequel un document ou un objet est transféré, adapté et reconfiguré dans un environnement numérique, tout en conservant les formes et la trace d’usages antérieurs. Elle est, par conséquent, un changement de support, ainsi qu’une reconfiguration de ses fonctions, de ses modes d’accès, de ses usages et de ses publics (Zacklad et Kim 2016).

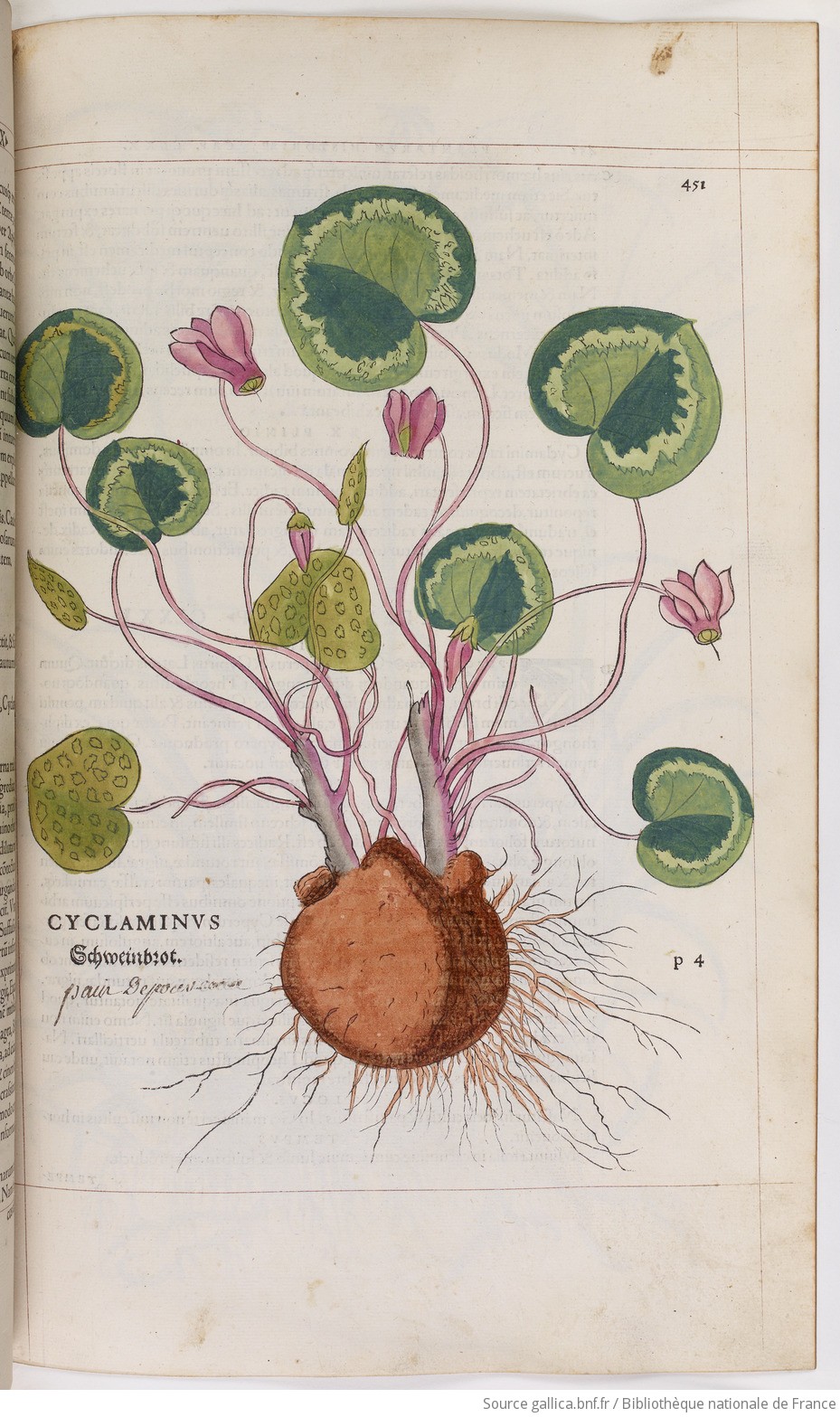

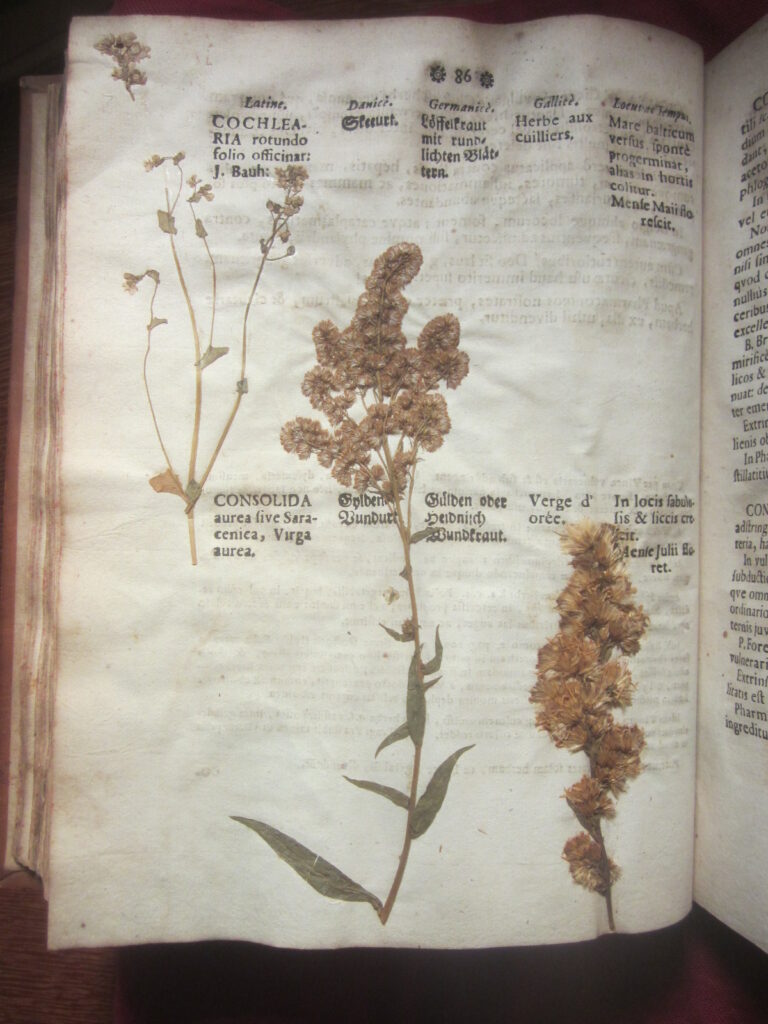

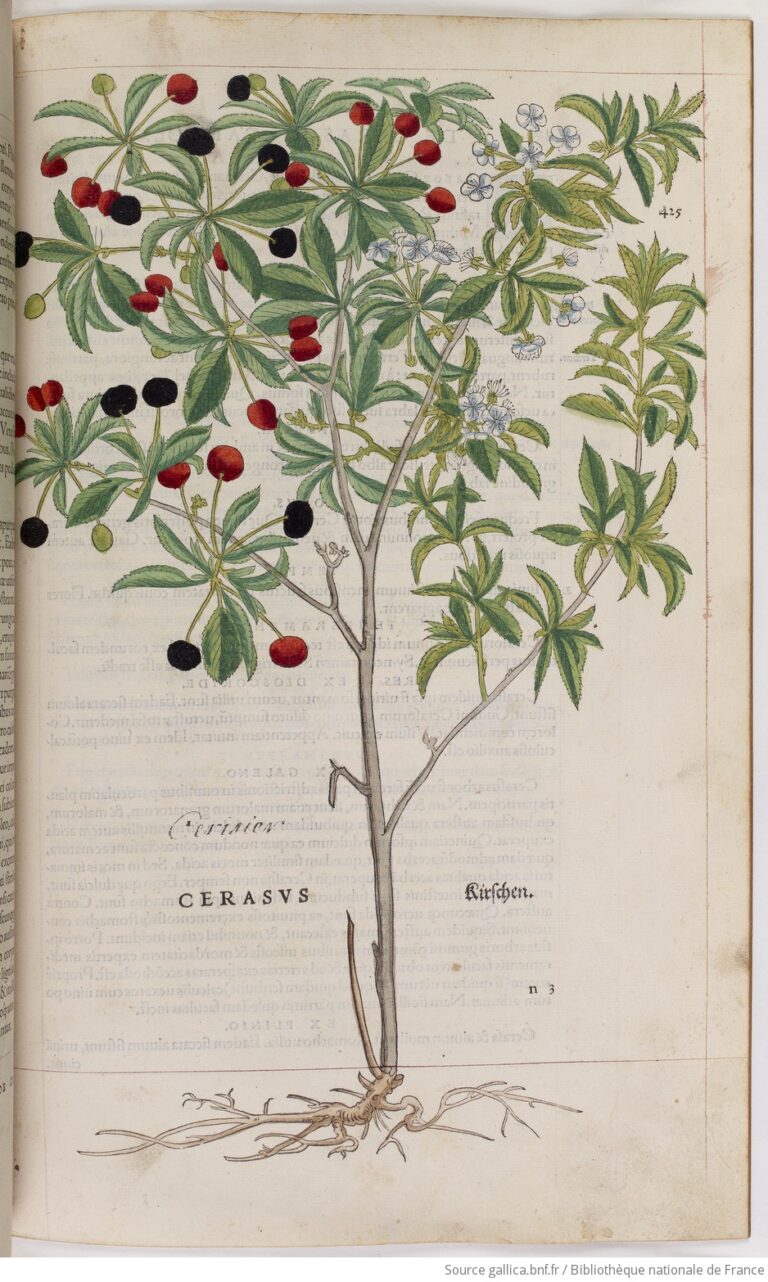

Avant tout, un herbier, dit herbarium en latin, est une collection de plantes, en général séchées, ou bien des collections de textes manuscrits (par exemple, le Livre des simples médecines du XVe siècle (« Livre des simples médecines » 1401)), et imprimés (comme l’Hortus sanitatis ou traité des herbes médicinales (Cuba 1501)). Ces ouvrages servent de support à l’étude des plantes. Ils entrent dans un système plus large de savoirs botaniques théoriques, issus de traités sur les plantes, sortes de grandes compilations encyclopédiques documentées depuis Dioscoride (801 apr. J.-C.) (De materia medica, version latine). Par ailleurs, l’étude des herbiers en tant qu’objet intéresse les historien·nes, comme les historien·nes des sciences, des arts ou des lettres, notamment par l’analyse des plantes médicinales, des étymologies et des textes, des images ou de leurs copies (Alleau 2025c), et des systèmes classificatoires préscientifiques. Dès le XVIe siècle, ils ont l’avantage d’avoir été traduits en langues vernaculaires : l’allemand pour le New Kreüterbuch de Leonhart Fuchs en 1543, l’anglais pour A New Herball de William Turner en 1545, ou le flamand pour le Cruydeboeck de Rembert Dodoens paru en 1554. Différents types d’herbiers sont donc numérisés à la Bibliothèque nationale de France, quand d’autres ne le sont pas (par exemple, des herbiers séchés présents à la Réserve [fig. 1]). Nous retrouvons, parmi les numérisations, de nombreux imprimés et manuscrits de diverses factures (comme le Liber de plantis (1500), autre adaptation dioscoridienne). Ceux-ci se présentent parfois sous la forme de grandes planches illustrées reliées (par exemple, l’Herbier, ou Collection des plantes médicinales de la Chine de Pierre-Joseph Buc’hoz (1781)), quand d’autres ne négligent pas les descriptions textuelles.

Interviennent aussi d’autres sous-catégories, comme les herbiers institutionnels (principalement conservés au Muséum national d’histoire naturelle, MNHN (Joannot 2014)), les herbiers d’amateur·ices, les herbiers locaux (Boulangeat 2014), les herbiers historiques, les traités sur les plantes. Les herbiers sont conservés à des fins de recherche historique, mais aussi, pour des recherches ethnobotaniques, archéobotaniques ou botaniques, par exemple, afin de reconstituer la flore locale à une période et dans un lieu donnés. De nos jours, les herbiers constituent même des dispositifs participatifs et collectifs (Zacklad et Chupin 2015), au travers desquels des amateur·ices (lire Chupin (2018), sur le dispositif des herbonautes par le Muséum national d’histoire naturelle MNHN (s. d.)) et des connaisseur·ses collectent des données publiques pour les chercheur·ses. Les herbiers sont des instruments de recherche qui recensent des plantes, et permettent l’identification de spécimens végétaux, soit par la systématique, la taxonomie, la nomenclature (disciplines de la classification et de l’identification des plantes), ou bien par l’image et le référencement d’échantillons. Une littérature abondante existe déjà sur l’importance de la protection du matériel scientifique ou amateur, dans le cadre d’une reconstitution historique des biotopes (Chupin 2015).

L’herbier, tombé dans le domaine public, est numérisé par le département de la Coopération et transféré sur une plateforme en ligne, en principe accessible à tous et à toutes (telle que Gallica, portail d’accès aux collections numériques françaises de la BnF et d’autres bibliothèques). Une partie du portail Gallica est accessible uniquement intra-muros, au sein de la BnF, via les ordinateurs de la bibliothèque, pour des raisons de droits d’auteur. Le support numérisé fait l’objet d’une vérification et d’un enrichissement de ses métadonnées, données offrant une information concernant une autre donnée, parfois sur le contexte, la matérialité, les auteurs, les propriétaires, ou sur un document en lui-même.

Dans le cadre de la conservation des herbiers, et dans une politique de numérisation de masse, la Bibliothèque nationale de France (BnF) se charge de collecter les données, d’améliorer les métadonnées, d’archiver numériquement, et d’enrichir la base de données, tout en actionnant le levier de la valorisation et de la médiation (Accart 2016) comme deuxième enjeu principal, après celui de la conservation (enjeu patrimonial). Ces numérisations suivent les directives et conseils de l’UNESCO (s. d.) et des différents gouvernements français depuis 1996, depuis 2007 pour Gallica (Ministère de la culture s. d.) et l’apparition des scanners et matériels photographiques pour la numérisation sur ordinateur. Ces procédures bénéficient du soutien de l’État et de fonds européens (en reliant des plateformes à Europeana, bibliothèque numérique européenne). La numérisation requiert plusieurs étapes (suivant un référentiel et des ressources précises (Service de la Coopération s. d.) à la fois logistiques et techniques. En raison du volume conséquent des documents, de leur valeur patrimoniale et de leur grande diversité, les opérations de numérisation s’appuient sur des choix techniques complexes, expliqués en détail dans cette section, que nous détaillons ici en ce qui concerne les herbiers. Le référentiel de numérisation de la BnF concerne l’enrichissement du texte dans le cadre des marchés de numérisation de documents imprimés. Il détaille les différents traitements possibles, tels que la reconnaissance des entités nommées, l’identification des titres d’articles, l’analyse de la structure des textes ou encore le classement par rubriques.

Par cet article, nous apportons un éclairage (d’une doctorante-enseignante et d’un conservateur) sur ce que la numérisation a apporté de changements dans nos pratiques de recherche et de valorisation du patrimoine des herbaria. Une fois numérisés, les herbiers deviennent des ressources d’étude dont l’accessibilité varie selon plusieurs facteurs. Dans une première partie, nous examinons les avantages et les limites de cette accessibilité. Ensuite, nous analysons leur rôle en tant qu’outils de valorisation. Nous nous interrogeons ainsi sur l’impact de la numérisation des herbiers à la BnF sur leurs usages, les modalités d’expérience qu’ils offrent et leur transmission dans les domaines de la recherche et de la valorisation.

Les avantages et les inconvénients de la numérisation des herbiers à la BnF

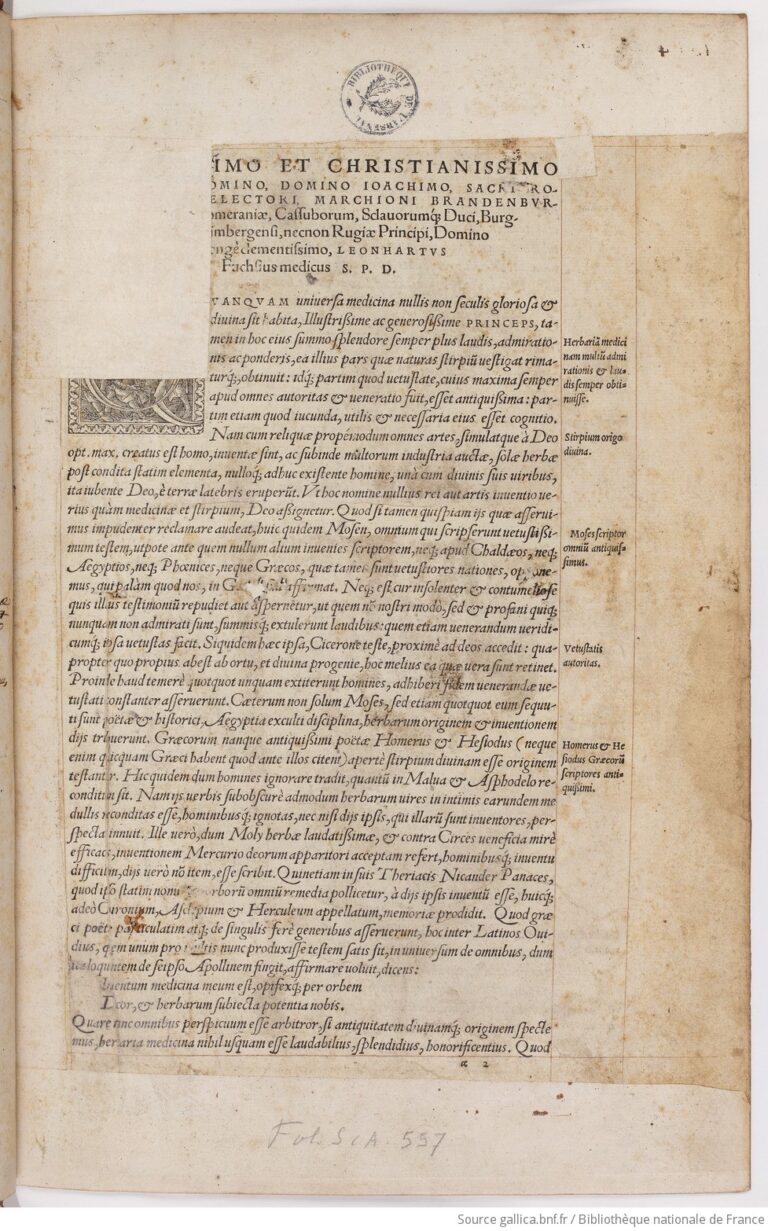

Nous considérons que le médium en question est à la fois un dispositif technique et un outil de médiation renouvelé dans la circulation des savoirs (El Hachani 2023), et que l’herbier, en tant que médium, s’inscrit dans un régime signifiant qui le rend lisible et visible (Holland, Smith, et Stivale 2009, 10). Le « régime signifiant » désigne l’ensemble des codes, conventions et dispositifs qui rendent un objet — qu’il s’agisse d’un texte ou d’une image — intelligible et porteur de sens dans un contexte donné. Ainsi, lorsqu’un herbier passe d’un support à un autre — par exemple d’un ouvrage imprimé d’histoire naturelle ou d’un herbier physique à sa version numérique —, cela relève d’un processus de remédiation. Ce processus ne se limite pas à un simple transfert technique : il engage une transformation de la manière dont l’objet est perçu, interprété et utilisé. À l’origine, l’herbier imprimé visait à représenter ou transmettre une forme de réalité végétale, parfois en l’interprétant ou en la simplifiant pour en faciliter la diffusion et la compréhension (Fuchs 1542).

Ce dernier implique à la fois un transfert de support (du papier à une plateforme en ligne) et une transformation de sa matérialité. Or, ce transfert ouvre sur tout un champ de questionnements au sujet de la valeur scientifique du spécimen numérisé, de la nature du savoir qu’il permet de produire, ainsi qu’aux méthodologies de lecture, d’annotations et d’interprétation qui lui sont associées (Chupin 2015, 2017). Nous décrivons en premier les conséquences de cette nouvelle matérialité sur les techniques documentaires utilisées pour conserver et valoriser ce patrimoine à la BnF. Les herbiers y sont reçus et traités par des services, notamment le département Sciences et techniques. Les herbiers imprimés, reçus par dépôt légal, achat, don ou échange, ont été versés dans la cote S de la cotation Clément. Cette cotation a été mise en place dans la seconde moitié du XVIIe siècle et utilisée jusqu’à la fin du XXe siècle, pour être remplacée par une cotation de type millésime-numéro d’entrée lors du déménagement des collections sur le site François-Mitterrand. La cotation Clément était organisée en lettres renvoyant chacune à un domaine thématique propre. La lettre S correspondait ainsi à l’histoire naturelle, la cote T à la médecine, cote elle-même subdivisée en 600 sous-cotes (comme la cote TE142, correspondant à la botanique médicale). Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, pour faire face aux problèmes de stockage, il est décidé de ventiler ces cotes thématiques en différents formats : grand folio, folio (dont la feuille est pliée en deux, 4 pages), in-quarto (dont la feuille, pliée en quatre feuillets, forme huit pages), in-octavo (dont la feuille d’impression est pliée en huit feuillets, ou seize pages), etc.

Les raisons de la conservation des herbiers sont nombreuses. Si nous prenons l’exemple d’un livre aussi prestigieux que celui peint par Jean Bourdichon au XVe siècle, intitulé les Grandes Heures d’Anne de Bretagne (« Horae ad usum Romanum, dites Grandes Heures d’Anne de Bretagne » 1503), constitué de très fines peintures enluminées représentant faune et flore au début de la Renaissance, l’on comprend assez vite les enjeux de sa mise en copie numérique. Il y a toutefois des avantages et autant de limites à la numérisation.

Le problème de l’accessibilité, conserver ou consulter ?

Le problème de l’accessibilité se pose en matière d’espace et de logistique. Une seule grande bibliothèque ne peut évidemment pas accueillir tous les ouvrages à conserver, ou bien à numériser. La BnF, en charge du dépôt légal et de la conservation de fonds patrimoniaux anciens (datant du XVIe siècle), est elle-même subdivisée en plusieurs services, et départements ou sites. Les sites BnF Mitterrand / Tolbiac et celui de l’Arsenal se chargent d’une partie de la documentation imprimée, d’herbiers plus délicats en réserve (certains séchés [fig. 1]), tandis que, sur le site de Richelieu le département des Estampes abrite des planches illustrées, et le département des Manuscrits est responsable des documents manuscrits. La difficulté, pour celles et ceux qui voudraient consulter un herbier, impose donc de connaître l’endroit où il est stocké et où il sera consultable. Le public de la bibliothèque vient consulter des documents imprimés à la BnF, car l’ensemble de ses collections est large et significatif, et qu’il y a là l’opportunité d’examiner un grand nombre d’imprimés à un même moment. De même, les lecteur·ices ont des habitudes de consultation et n’ont pas forcément conscience de la richesse des autres bibliothèques parisiennes. D’autres viennent selon des besoins spécifiques (au sujet des données sur le public de la BnF, lire BnF (2025) et BnF (s. d.d)). Par rapport aux collections présentes au MNHN, le public de la BnF est plus large sociologiquement (doctorants, étudiants, enseignants, bibliothécaires, retraités, individus sur projet personnel de recherche, etc.) (BnF 2016). Qui plus est, la lecture d’un herbier ancien est souvent conditionnée à l’usage de chercheur·ses pouvant faire la preuve d’une recherche concrète sur le sujet du livre en question. Nombre de documents anciens, herbiers compris, ne sont pas forcément acceptés en consultation publique, car il faut une justification de recherche.

Outre cette difficulté spatiale, celle-ci est confrontée désormais à la question de l’espace numérique. Certes public et ouvert, le site web de la BnF invite à chercher dans le « catalogue général » ou bien dans le moteur de recherche de BnF, archives et manuscrits. La recherche n’est pas aisée pour tout le monde, notamment celles et ceux qui ne sont pas habitués à des recherches thématiques et filtrées. De plus, la diversité matérielle des herbiers n’apparaît que lorsqu’on consulte les portails d’accès aux ouvrages numérisés ou aux longues listes d’inventaires : herbiers en plusieurs volumes, recueils factices (constitués de plusieurs cahiers, feuillets, ou ouvrages différents, entiers ou partiels, mais reliés ensemble), planches isolées mises en portefeuille, florilèges, herbiers séchés, annotés, etc. Ce n’est qu’une fois passée la barrière de l’accessibilité par les moteurs et portails de la BnF et de Gallica que le public peut saisir la complexité d’un objet tel qu’un herbier ancien. Il serait hâtif de conclure que la copie numérique d’un herbier ne nous permettrait pas de voir tous les défauts et aspects de l’ouvrage. L’herbier est un objet-savoir, c’est-à-dire qu’il cristallise, transmet, organise des formes de connaissance et qu’il est porteur d’informations, comme la forme, la taille, la couleur, etc. La définition de Samir Boumediene (2016) du « matériau-savoir » désigne la dimension matérielle et la fonction épistémique (support de savoir, vecteur d’un système de science et de techniques). Il est un contenant (le support) et un contenu (textes, images), dont nous voyons bien la richesse lorsque nous arrangeons la mise en page « en mosaïques », via la visionneuse de Gallica (BnF). Cela soulage de l’effort qu’il faut faire en salle de lecture, pour le garder correctement ouvert à la page désirée, ou bien pour ne pas en abîmer les premières pages les plus vulnérables. En version numérique, l’herbier n’a plus la même matérialité, et en regardant les vignettes du visualiseur, nombre d’étudiants et d’étudiantes à qui nous avons parlé de ces imprimés, manuscrits ou herbiers séchés, ne se doutent pas de l’apparente fragilité du livre à travers les siècles. De même, l’on ne peut pas constater immédiatement l’encombrement qu’impose l’herbier consulté. Est-il petit ? Est-il grand ? Une simple mention « in-quarto » ne peut pas renseigner la majorité du public qui s’attarderait entre ses pages. Pour s’en rendre compte, il faut se référer à la notice décrivant l’ouvrage et mentionnant les dimensions. Les outils méthodologiques utilisés pour vérifier la taille effective sont l’échantillonnage des couleurs et la réglette ou échelle graduée apposée sur le spécimen, visibles sur les images dans la Banque d’images issue du Département Images et prestations numériques de la BnF. Des appareils spécifiques sont utilisés pour la numérisation par prise de vue photographique, tels que la machine Kirtas, ou bien l’appareil Copybook, afin de numériser à plat les livres brochés et reliures souples.

Prenons pour cas d’étude, l’utilisation de l’herbier de Leonhart Fuchs (1542). Le contexte de sa parution, au XVIe siècle, informe sur les ambitions de son auteur. L’herbier allemand est devenu un ouvrage remarquable, ayant marqué un tournant dans l’histoire balbutiante de la « botanique », telle que nous la connaissons aujourd’hui. En 1542-43, au moment de la parution du De historia stirpium commentarii insignes, la période est à l’avènement des herbiers illustrés (depuis Otto Brunfels (1530)), tandis que l’histoire des plantes a déjà connu, quant à elle, un très bon développement depuis l’Antiquité. La gravure sur bois s’améliore, incitant les médecins à abandonner les représentations symboliques au profit de dessins plus réalistes. L’œuvre de Leonhart Fuchs, De historia stirpium commentarii insignes publiée à Bâle en 1542, est illustrée par 497 plantes représentées de manière précise et naturaliste. L’herbier, réalisé avec la collaboration d’artistes, introduit des espèces du monde entier. L’exemplaire de 1542 paraît au format in-folio, c’est-à-dire que la feuille est pliée en deux, formant quatre pages, mais sans format standardisé. Il s’agit, par conséquent, d’un livre de plutôt grand format, qui renvoie à des questions matérielles et pratiques, qui nous livrent de précieux indices sur les usages que l’on faisait de l’herbier à l’époque moderne. Davantage consulté dans les milieux universitaires dans un premier temps, puis chez les collectionneur·ses, parfois amateur·ices, mais issus de l’élite lettrée, l’herbier était un objet de luxe, que tout le monde ne pouvait pas s’offrir. De fait, des formats plus petits sont édités dans le but de remplacer les gros ouvrages, afin d’être portés dans la sacoche des naturalistes. Ces nouveaux formats existaient aussi en raison du coût exorbitant de fabrication des in-folio en imprimerie. Les figures copiées demeuraient fréquemment sans couleur, car la mise en couleur était onéreuse.

Des formats plus fragiles sont difficilement consultables, et parfois même difficilement numérisés, comme les formats plus grands qu’A4 (par exemple, le Liber de herbis et plantis [de Monte Imperiali, Medicus, et Januensis 1301] ou bien le De historia stirpium commentarii insignes de Fuchs, mesurant respectivement 345×250mm et 372×244mm), les formats géants (comme celui de Basilius Besler (1561-1629), auteur du Hortus Eystettensis, mesurant 57×46 cm (Besler 1613)), ou les formats miniatures (notamment, la version miniature des Grandes Heures d’Anne de Bretagne (1500)). Des versions imprimées plus accessibles se trouvent parfois disponibles à la consultation publique en bibliothèque, toutefois toujours sous surveillance.

Il s’avère que ces ouvrages, tels que la version imprimée de l’herbier de Leonhart Fuchs, ne sont pas si facilement compréhensibles pour un public non connaisseur. De fait, l’usage de ces objets-livres demande de connaître minimalement l’étymologie grecque et latine, mais surtout, le fonctionnement d’un imprimé ou d’un manuscrit. Dans le cas de Fuchs, sa classification inspirée des traités antiques suit un ordre particulier, selon un lexique typique de la Renaissance. C’est pourquoi les bibliothèques mettent souvent en avant le contenu à travers les images, plutôt que par le texte. Naviguer dans un herbier numérisé reste une action labyrinthique à effectuer. À l’époque moderne, les premiers index et les tables des matières permettent enfin de parcourir les herbiers plus aisément, de passer d’une plante à l’autre, en sachant manier à la fois les langues grecque et latine (langues de la médecine de l’époque), ou parfois les langues vernaculaires, et les chiffres, souvent romains. Pour s’y retrouver, il faut connaître minimalement l’histoire étymologique des plantes, car leur nom entre le XVIe et le XVIIIe siècle n’est pas forcément celui que Carl von Linné leur donna au milieu du XVIIIe siècle dans son grand système taxonomique, devenu système standard en biologie et en botanique (des équivalences entre taxonomies ancienne et contemporaine sont disponibles sur des sites comme celui de l’Inventaire national du patrimoine naturel, INPN ou du Global Biodiversity Information Facility, GBIF).

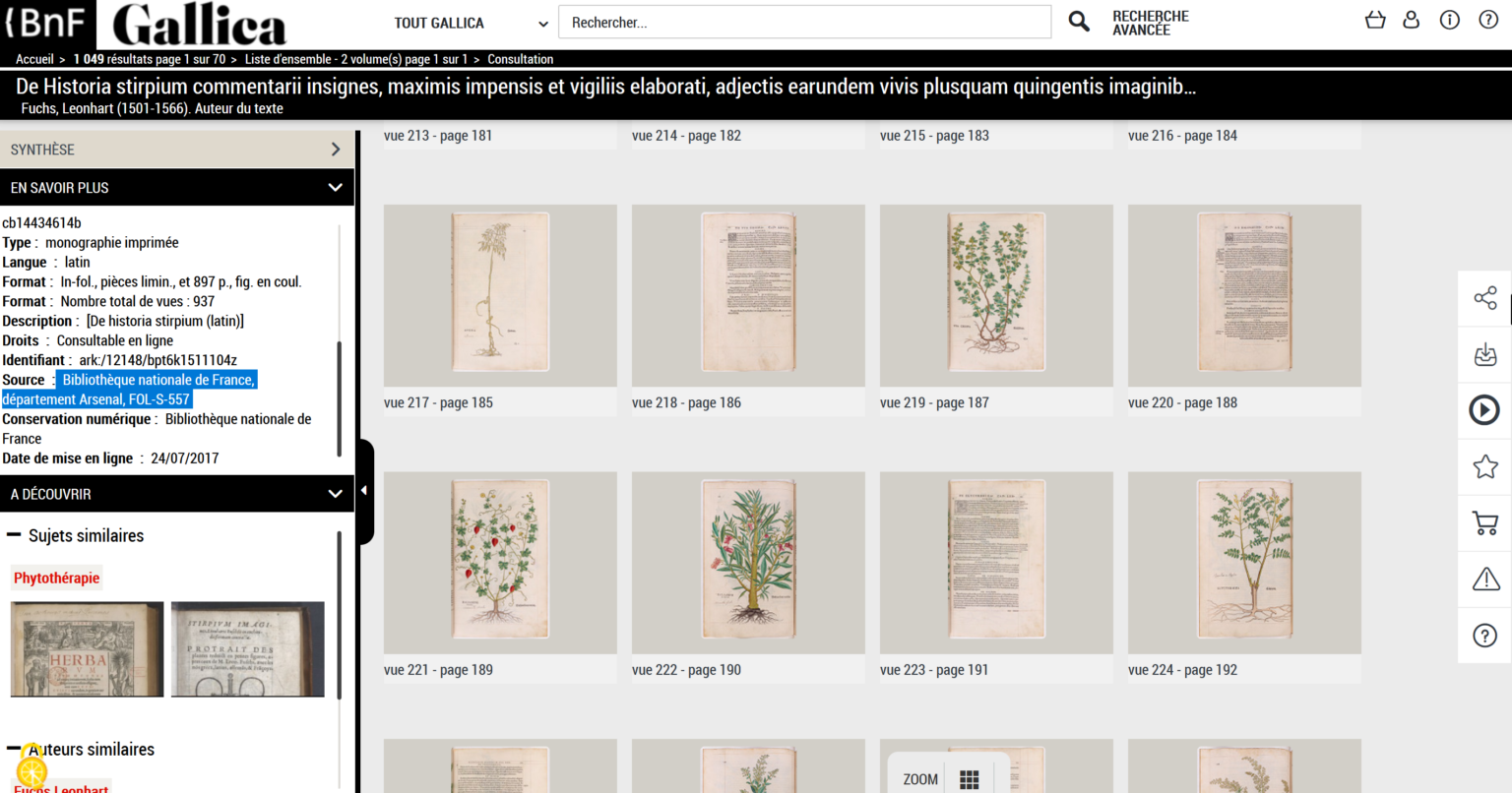

Si nous avons pu consulter des exemplaires in-folio, in-octavo, ou in-quarto du De historia stirpium commentarii insignes de Fuchs, nous nous référions tout de même systématiquement à la table des noms des plantes, l’index de l’ouvrage au début du livre. Celle-ci avait une véritable utilité au XVIe siècle, car elle permettait de trouver plus simplement les plantes dont les noms sont chargés d’une certaine ambiguïté du fait de la coexistence de noms latins, grecs et vernaculaires. Un·e utilisateur·ice amateur·ice qui souhaiterait trouver la camomille, par exemple, pourrait se heurter à la difficulté d’une nomenclature et d’une taxonomie pas encore systématisée, comme celle de notre botanique contemporaine. Ce qui fait que, lors de la numérisation, l’avantage revient aux lecteur·ices de la bibliothèque numérique, puisque l’index disparaît presque totalement au profit d’une lecture verticale, c’est-à-dire en faisant défiler les pages rapidement, en se repérant soit visuellement, ou en se référant à l’intitulé des rubriques, à l’ordre alphabétique, s’il y en a un, grâce à la vue en « mosaïque » (fig. 2) ou à la recherche « océrisée » (reconnaissance optique de caractères [optical character recognition en anglais, l’OCR est une technique de transformation de fichiers textes, scannés de documents imprimés ou manuscrits, vers des fichiers textes numériques).

Les avantages des modes de « vues » recomposés, des « aperçus » et de l’OCR

De nouveaux usages ont ainsi émergé de cette remédiation numérique. Auparavant, le microfichage et le microfilmage étaient des techniques de documentation qui permettaient de ne pas communiquer le document original. Il s’agissait aussi d’un moyen de diffusion massive aux autres bibliothèques, en sauvegardant le patrimoine. Ainsi, les thèses de doctorat étaient microfichées et diffusées par l’Agence nationale de reproduction des thèses. Depuis lors, l’apparition du dépôt des fichiers numériques natifs par ordinateur demeure une rupture entre la technique de médiation par microfichage et la technique numérique, puisque les thèses, entre autres, ne sont pas toujours consultables en dehors de l’établissement de soutenance. À la différence du concept de redocumentarisation (Pédauque 2007), qui insiste sur la transformation du document dans l’environnement numérique et voit le document comme une source archivistique, la remédiation met l’accent sur les dynamiques médiatiques et culturelles liées au changement de support. Là où la redocumentarisation se concentre sur le transfert de métadonnées, la structuration de l’information et les usages documentaires dans les environnements numériques (notamment dans une perspective bibliothéconomique ou archivistique), la remédiation (Bolter et Grusin 2000) analyse comment un médium en reformate un autre, en le reconfigurant dans un nouvel espace d’interprétation, avec des effets cognitifs, esthétiques et sociaux. Elle engage une réflexion sur les modalités de la médiation culturelle et sur les transformations du regard, de l’expérience et des pratiques de consultation. Le concept de redocumentarisation ne prend donc pas véritablement en compte les effets symboliques, narratifs ou sensibles de ce transfert médiatique, que le concept de remédiation permet d’aborder (Salaün 2007).

Parmi les avantages qu’ont pu apporter ces nouvelles techniques de remédiation, il existe des liens entre la BnF et les utilisateur·ices pour le développement de nouveaux outils collaboratifs. Par exemple, Gallicarama, qui permettait de disposer les images en diaporama, ou bien le dispositif Gallicarte, développé lors d’un hackathon organisé par la BnF en 2016. Pour comparer, d’autres usages ont été encouragés par le Muséum national d’histoire naturelle, tel qu’un premier prototype, qui n’est plus opérationnel, mais qui est toujours en ligne (Chupin 2017), appelé « collaboratoire », permettant de déposer les numérisations sur une paillasse et d’en faire des agencements libres. De même, l’outil Annotate-On, développé et maintenu aujourd’hui par le MNHN et le réseau Recolnat, permet une utilisation collaborative des herbiers, par les équipes de recherche, pour l’analyse morphologique et morphométrique des spécimens (Pignal et al. 2024).

L’autre avantage réside dans la plateforme Gallica : d’un côté, la capacité à comparer des pages, d’un autre côté, la possibilité d’apprécier le nombre d’illustrations d’un seul coup d’œil. Par ailleurs, l’opportunité de chercher dans le texte grâce à l’outil d’OCR (reconnaissance optique des caractères) change les modalités de la recherche interne au document. Cette fonctionnalité rend facile l’accès à l’information dans des ouvrages parfois pluricentenaires. De fait, c’est l’index qui perd de son utilité. Il contient parfois l’essence même de l’ouvrage, mais son utilité diminue lorsqu’il s’agit de localiser un spécimen végétal précis. En effet, la barre de recherche permet d’accéder à des termes absents de l’index. Par exemple, en saisissant « racine », l’outil a révélé des passages évoquant le système souterrain des plantes. Cette recherche par occurrence est complétée par une pagination annotée, affichant les résultats dans une colonne à gauche du livre numérisé.

La reconnaissance optique des caractères ne permet pas seulement de chercher dans l’herbier numérisé. Elle autorise également les lecteur·ices à considérer l’ampleur du corpus qui contient le terme recherché. En tapant « racine » dans la barre de recherche de la base de données Gallica BnF, et en resserrant les critères à une période donnée, l’on voit apparaître des centaines d’herbiers ou de traités sur les plantes. Nous pouvons dire que la numérisation et la mise en accès libre en ligne des herbiers modifient la perspective même de l’objet-livre. Bien qu’il soit un objet tridimensionnel intéressant à étudier sous toutes ses coutures en salle, il l’est tout autant à travers une bibliothèque numérique. En répondant à des problématiques de conservation, les services de numérisation ont aussi rendu accessibles des ouvrages abîmés, éraflés, brûlés, déchirés (fig. 3). Ces images-là font vivre le patrimoine livresque au-delà de la seule histoire des plantes. L’enjeu patrimonial est à la fois d’offrir des parcours guidés où les documents sont sélectionnés après numérisation (blog, portails spécifiques, conseils dans la barre de recherche, par exemple avec la pastille « Gallica vous conseille »), mais aussi de permettre l’accès libre, par la communication de documents variés (Pérez et Pignal 2013). L’une des principales limites de la remédiation numérique reste le manque de moyens financiers ou humains et la masse documentaire (une sélection est faite sur les documents de qualité). Cette limitation peut être contournée par les méthodes collaboratives et participatives (pour l’amélioration des métadonnées, entre autres). Pour mettre en avant ces nouvelles approches, les « Rencontres Gallica » sont des conférences diffusées gratuitement sur le site, permettant de montrer de nouveaux documents numérisés, de mettre en avant les outils et les nouvelles stratégies de recherche.

Dans la vue mosaïque sur Gallica (fig. 2), l’on peut effectuer un repérage visuel rapide. Dans le cas de l’herbier de Leonhart Fuchs de 1542, l’identification des plantes est plus aisée, parce que celles-ci sont dessinées, gravées et peintes d’après nature nature, sur le vif, c’est-à-dire à partir du modèle vivant. Dans le cas d’un exemplaire des Commentaires sur Dioscoride de Pierandrea Mattioli (1579), le repérage à travers le corpus iconographique de l’ouvrage dans son ensemble est plus facile, mais l’identification des plantes n’est pas rendue simple à cause de la taille des gravures, voire de leur qualité, selon l’exemplaire. La lisibilité de l’original influe fortement sur la qualité de l’océrisation, qui peut peiner sur certaines typographies (s long confondu avec un f, présence d’abréviations, etc.).

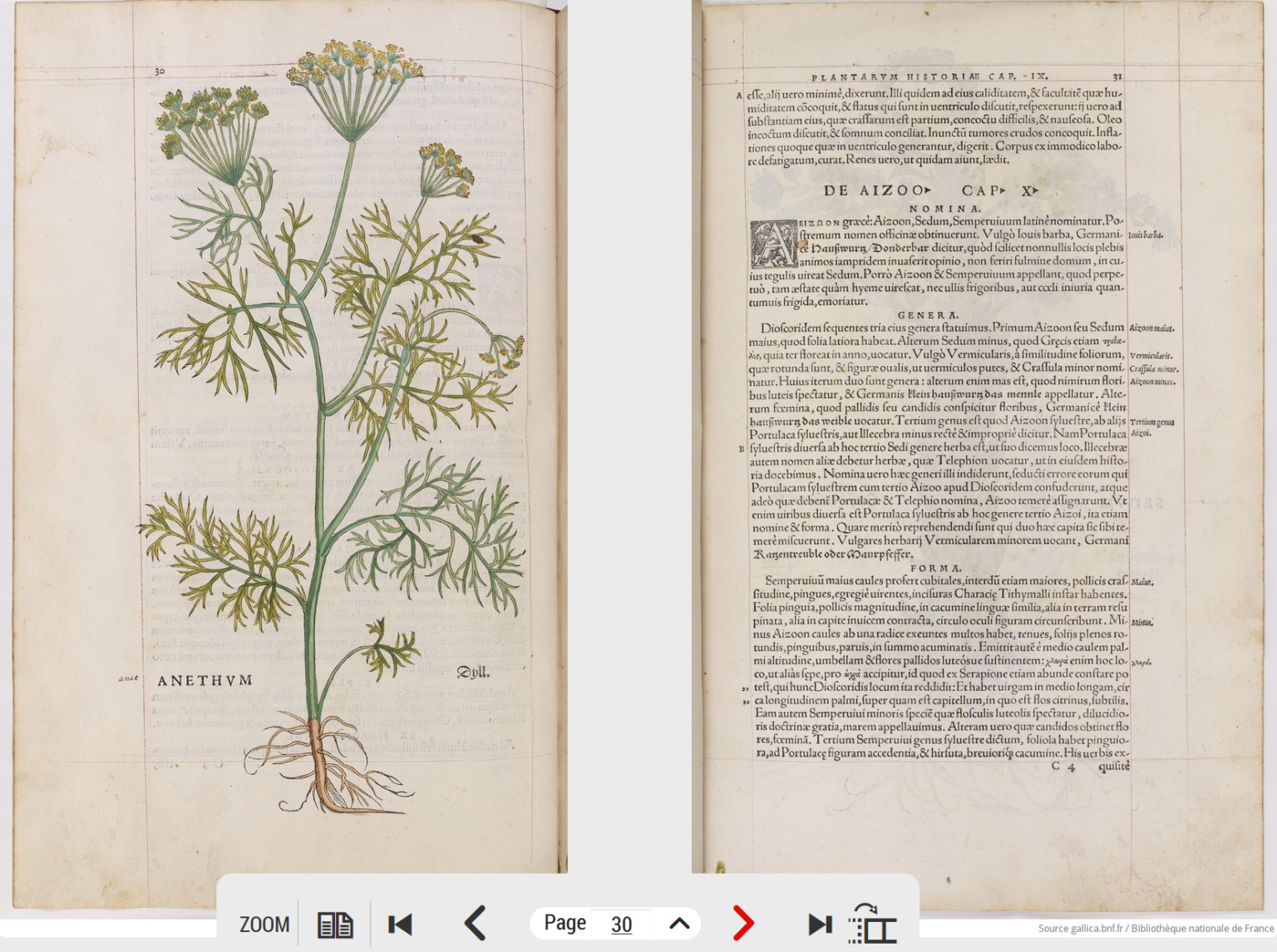

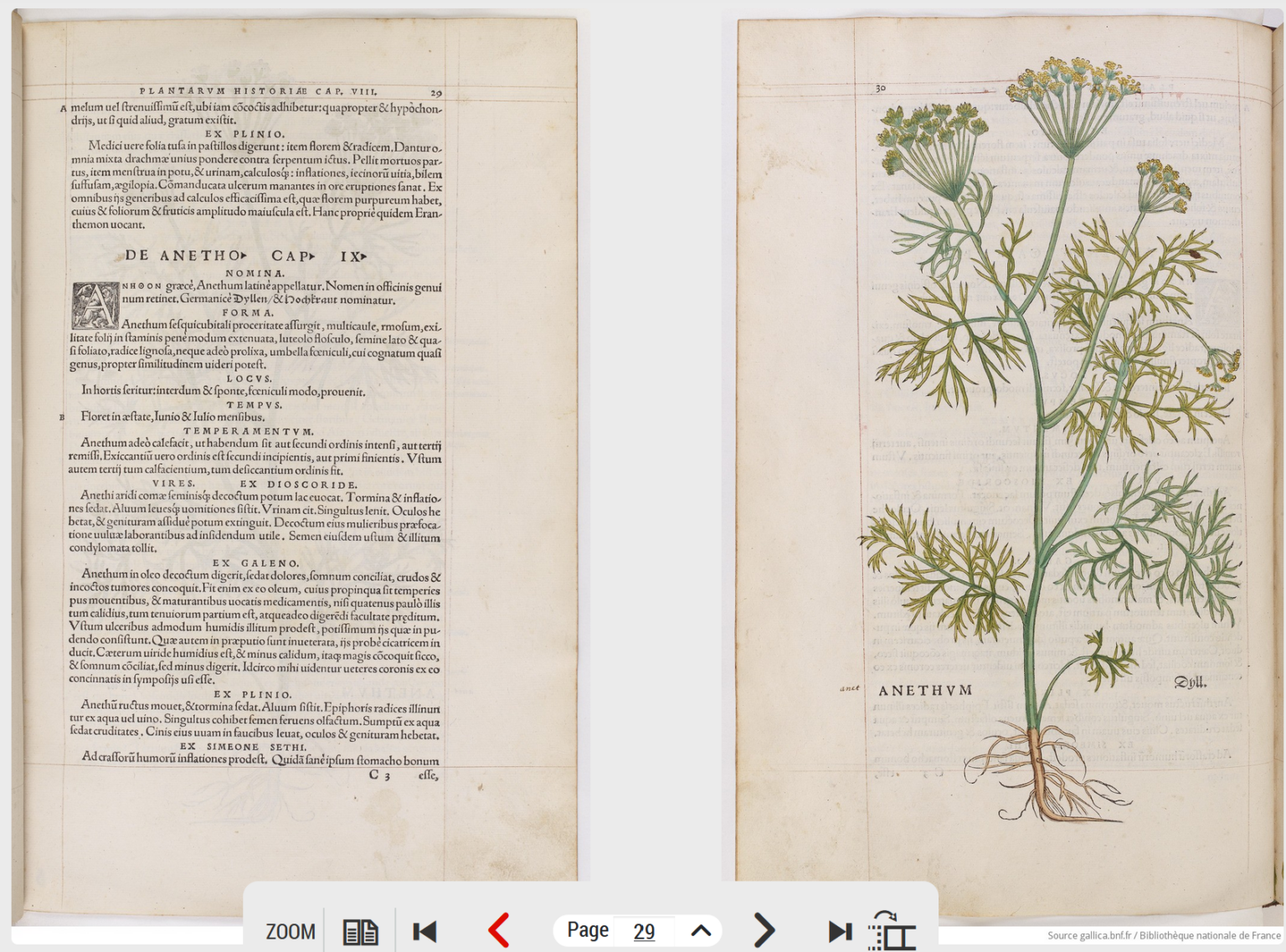

Dans le mode « aperçu » (fig. 4), le repérage visuel est aussi plus pratique, avec le zoom optique intégré (ce qui dépend aussi de la qualité de la numérisation). Cette recherche numérique diminue les frictions qu’on peut ressentir à la consultation d’un in-folio comme celui-ci. L’impression des planches illustrées était indépendante de l’impression des textes, pour la gravure sur métal. La gravure sur bois s’insérait au sein du texte, disposé de façon à laisser de la place aux illustrations. Il était possible d’insérer la matrice de la gravure (un bloc de bois), aux côtés des caractères mobiles, afin de composer une page entière en une seule impression. La relation du texte à l’image était fondamentale. La diversité des procédés éditoriaux du XVIe siècle, puis du XVIIe siècle, montre que le problème de ce rapport texte/image était pensé en amont par les auteurs ou les commanditaires. Cette même relation texte/image est mise en valeur par le visualiseur numérique de Gallica. Quelquefois, la description de la plante ne se trouve pas en vis-à-vis du texte, ou est en décalage avec l’image (séparées de plusieurs pages entre elles, par exemple) (fig. 5). Elle n’est pas non plus toujours en lien avec l’image. Dans ce cas précis, les lecteur·ices amateur·ices du XXIe siècle font face à un problème évident d’identification et de navigation dans l’herbier. Prenons l’exemple du texte du sedum minus (orpin) qui présente le désavantage d’être lié à la planche illustrée de l’aneth. La remédiation de l’imprimé par numérisation offre l’avantage d’autoriser le réagencement de la vue Gallica (fig. 6). Grâce au visualiseur de Gallica, un simple clic permet de réarranger la planche avec le texte, ce qui n’est bien sûr pas possible avec l’ouvrage physique.

Les notices indicatives et l’enrichissement par les métadonnées

L’autre avantage de la consultation en ligne est l’obtention de données contextuelles à même d’informer les lecteur·ices sur l’histoire de l’herbier, de ses auteurs, contributeurs et, parfois, des détails sur les livraisons (indications de reliure) et ancien·nes propriétaires. Toutefois, cela ne rend pas toujours compte de tous les intermédiaires qui ont permis la transmission des connaissances botaniques, la fabrication, puis la circulation du livre. Les problèmes de tables difficilement compréhensibles, de mauvaise pagination, voire de pagination inexistante, du manque de lisibilité de la foliotation (numérotation des folios, qui comptent deux pages recto verso dans les documents anciens) pour les lecteur·ices amateur·ices, et de l’absence de paratexte (texte éditorial qui accompagne un texte publié, parfois sous forme de préface, de préambule, de propos liminaires ou de notes) ou de texte introductif, rendent la lecture des herbiers hermétique. Le travail des services de conservation consiste à apporter des éclairages, et à amender les notices descriptives des herbiers en question.

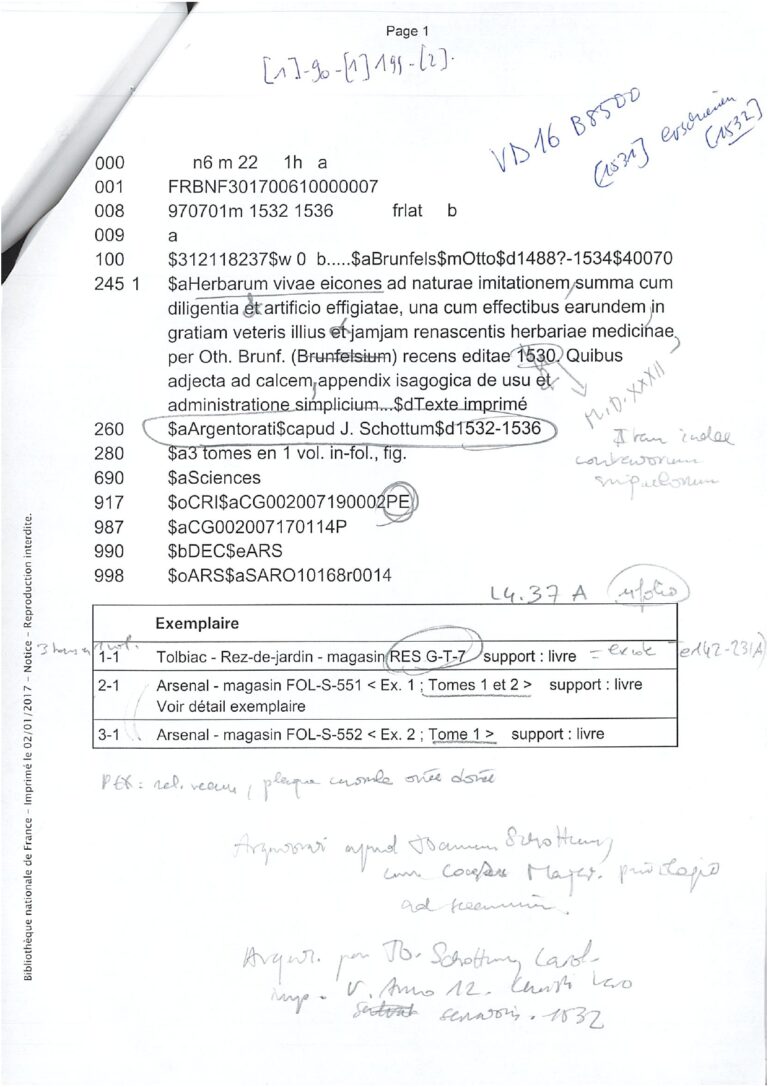

Les herbiers imprimés sont catalogués (fig. 7) d’après les normes de catalogage des livres anciens, qui détaillent l’identité des imprimeurs, le système de signatures des cahiers reliés ou les informations du colophon. Cette opération peut nécessiter des confrontations d’exemplaires présents dans plusieurs bibliothèques et donne lieu à des catalogues raisonnés. Le problème rencontré vient de l’hétérogénéité du catalogage, issu de rétroconversion de fichiers papier de qualité diverse. Un important travail de reprise de données est effectué par le service de l’Inventaire rétrospectif. De plus, des volumes peuvent présenter des particularités d’exemplaire, comme l’identité des anciens possesseurs, à l’instar de cette édition de l’herbier de Lonicer possédée par le père Plumier un siècle plus tard (Lonicer 1560). Il peut également s’agir de feuilles manuscrites ajoutées à un ouvrage imprimé, de mentions marginales manuscrites ou de mise en couleur des planches. Des détails de la matérialité du livre sont aussi décrits, de la foliotation, en passant par les marginalia (commentaires en marge), aux feuillets manquants. On voit tout de même moins la matérialité du livre sur Gallica (s’il a été modifié, recollé, reformé, refolioté, déchiré). En effet, la sélection des ouvrages à numériser se fait en fonction de leur état matériel, ce qui écarte certains exemplaires qui ne peuvent être étudiés qu’ouvrage en main. Toutefois, notons qu’une consultation d’un document original est une communication immédiate, tandis que la numérisation est une communication médiate enrichie, par laquelle les informations manquantes lors d’une consultation en salle (pages manquantes, ratures, etc.) sont divulguées dans les métadonnées.

Limites technologiques et limites à l’accessibilité

Les techniques de numérisation ont considérablement progressé, évoluant de la simple photographie sur microfiches ou microfilms à des procédés intégrant la couleur et l’étalonnage. Cette amélioration de la qualité joue un rôle essentiel dans les nouvelles possibilités de diffusion des ouvrages anciens. La numérisation ne peut rendre tous les aspects d’un document. Par exemple, la photographie, frontale, ne montre pas les reliefs du document et occulte la présence de la cuvette dans une planche en taille-douce, ou les irisations visibles en lumière rasante sur une planche peinte. La numérisation ayant commencé il y a une vingtaine d’années, ses techniques et sa qualité ont évolué. Initialement, elle était réalisée à partir de microformes (microfilms ou microfiches) reproduisant elles-mêmes des documents originaux, et leur qualité peut laisser à désirer. Cela aboutit à des documents difficilement océrisables, et dont les planches, en noir et blanc uniquement, sont graphiquement médiocres. La numérisation d’après originaux a accru la qualité des résultats, comme le passage du mode image au mode texte, ou le passage de la numérisation en noir et blanc à la numérisation en couleur. L’océrisation est actuellement menée avec un décalage par rapport à la mise en ligne des images.

En outre, la qualité des logiciels d’océrisation s’est accrue, ce qui se combine avec l’amélioration de la qualité des images numérisées. Reste que certaines typographies résistent encore à l’océrisation. C’est le cas, par exemple, des polices gothiques, comme dans l’herbier d’Otto Brunfels (1488?-1534), le Kreüterbuch contrafayt, de 1539 (Brunfels 1539). D’autre part, les reliures serrées entraînent une courbure de la page, nécessitant des outils logiciels pour redresser le texte. Une partie de la matérialité de la page échappe à la numérisation, comme la présence de filigranes, sans évoquer le poids du document, l’aspect au toucher, voire son odeur ou la poussière qui tache les doigts de qui le feuillette. La difficulté réside aussi dans un problème d’échelle (les lecteur·ices ne peuvent se rendre compte au premier coup d’œil de la taille de l’herbier, celui-ci étant toujours numérisé en pleine page), de constatation de la praticité d’usage (l’herbier physique ancien n’est plus consultable et empruntable sur le terrain en dehors des réserves).

Enfin, ces herbiers numérisés sont accessibles aux usagers des bibliothèques, comme la BnF uniquement pour une consultation de l’herbier en ligne, à l’aide d’un ordinateur. Or, il a été démontré que si 87 % des Français sont dotés de dispositifs numériques, la plupart des membres des foyers ne possèdent qu’un smartphone, ce qui rend l’accessibilité des plateformes telles que Gallica moins aisée (Ministère de l’économie et du numérique s. d.). Il a été constaté qu’en classe, élèves et étudiants ne disposent pas toujours d’ordinateurs ou de tablettes.

Les usages contrastés, et la toute-puissance de l’image

L’amélioration des techniques de numérisation des herbiers a pu amener de nombreux éditeurs à proposer des fac-similés à la vente en librairie (parfois très coûteux), en ignorant parfois le contexte d’élaboration du livre, de sa mise en œuvre, et celui de sa réception. Parmi ces fac-similés, l’on trouve celui de l’herbier de Fuchs par les éditions Taschen (Fuchs 2001), ou bien le Tacuinum sanitatis en tirage de luxe par la maison d’édition Moleiro (« TACUINUM SANITATIS – CODEX Paris, 2007 » s. d.). Il en ressort une vraie richesse patrimoniale visuelle, souvent au détriment des textes. La recherche sur Google Images ou même sur Gallica entraîne un biais iconique, c’est-à-dire une recherche visuelle à travers les aperçus, plutôt que par l’entrée textuelle. La numérisation accentue ce biais : les images de plantes, détachées de leur contexte matériel et textuel, tendent à être perçues comme autosuffisantes, alors qu’elles nécessitent une lecture accompagnée de métadonnées pour en comprendre la valeur scientifique.

La BnF travaille sur un nouvel outil de fouille d’images, afin de faire des recherches iconographiques, dans des documents mêlant textes et images. Ce changement prolonge les logiques d’accumulation et de classification des collectionneur·ses et cabinets de curiosités de l’époque moderne. C’est pourquoi l’interrogation autour de la remédiation numérique a pour objectif d’apporter des informations supplémentaires aux planches illustrées et aux textes.

Ainsi, les herbiers numérisés illustrent le paradigme de l’image dans la culture visuelle contemporaine, où l’accent mis sur les représentations iconographiques peut parfois reléguer les informations textuelles et contextuelles au second plan. Dès lors, le travail de la chercheuse ou du conservateur que nous sommes consiste en la valorisation de cette remédiation numérique des herbiers. Elle donne l’occasion de partager des représentations figurées du monde végétal de l’époque moderne, en mettant en avant ce qu’il y a derrière chaque image : le lourd travail d’apport de métadonnées, de rédaction de notices, et autres fiches informatives permet de mieux comprendre les histoires intellectuelles et matérielles des herbiers (par exemple, Menapace (2018)).

La valorisation des herbiers via la recherche et les dispositifs pédagogiques

L’herbier numérisé est devenu un outil pédagogique. Le simple fait que l’herbier existe, imprimé, manuscrit, d’un certain point de vue, impose aux lecteur·ices sa fonction didactique. L’herbier vise à instruire. Il a été réalisé afin d’enseigner au corps soignant et savant une matière médicale, un savoir utilitaire sur les plantes. L’on peut dire que, lors de sa numérisation, l’herbier vit comme une seconde vie. Sa fonction éducative se transforme pour ouvrir à une deuxième fonction, celle de la pédagogie. Là où l’herbier proposait d’expliquer un univers botanique, un système, présentant les variétés, mais aussi les procédés menant à la réalisation de l’herbier, la numérisation, elle, ouvre au développement d’une série d’actions nouvelles, de médiation, de sensibilisation, de vulgarisation. L’herbier n’étant plus destiné à l’élite savante à laquelle s’adressaient les auteurs-naturalistes, il est devenu objet d’interactions, de communication. Son accessibilité est somme toute relative, car il faut sans doute connaître la plateforme Gallica et il faut aussi tenter de comprendre comment le lire et en interpréter les textes et les images. Il importe de prendre en compte les biais culturels qui orientent les usages et les attentes des publics : les herbiers numérisés sont majoritairement consultés par des personnes déjà familiarisées avec ces objets, qu’il s’agisse de chercheur·ses ou d’amateur·ices averti·es, dont la motivation repose sur une expertise préalable ou un intérêt spécifique pour ce type de corpus (voir les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français et des Françaises (Ministère de la Culture 2014a, 2014b)).

Comme nous l’avons montré, toute une gamme d’informations vient agrémenter les notices et, malgré certaines lacunes et erreurs, elles alimentent les lecteur·ices en ce qui concerne le contexte éditorial de l’ouvrage.

Expliquer l’image dans l’herbier : sa remédiation ou son passage d’une fonction à une autre

La remédiation de l’image modifie-t-elle sa fonction ? Au Moyen Âge, la ressemblance des plantes reflétait les strates culturelles et savantes qui guidaient les dessinateurs dans la création de représentations crédibles pour un lectorat érudit. On retrouve ainsi des végétaux adoptant des postures christiques, évoquant la Sainte Trinité (comme dans Thevet (1558), p. 111v), ou encore des éléments symboliques tels qu’un chien aux côtés de la mandragore (Menapace 2019), des racines prenant la forme de scorpions, de mains ou de visages (Della Porta 1588). Entre le XIVe et le XVIe siècle, l’image, initialement à visée purement didactique (pour instruire), acquiert progressivement une dimension esthétique. Avec l’essor de l’imprimerie et l’économie du livre à la Renaissance, elle séduit non seulement les collectionneur·ses d’herbiers, mais aussi les amateur·ices d’instruments savants (dit scientifica) ou d’illustrations botaniques, véritables objets de curiosité, comparables aux cartes Pokémon pour les passionnés de naturalia (groupe d’objets naturels et de créatures et objets naturels, rares, extraordinaires, voire monstrueux, se collectionnant souvent avec des artificialia et exotica dans les cabinets de curiosités, regroupant plantes, animaux exotiques et choses artificielles).

Le geste même de la création de ces planches illustrées se calque sur nos usages contemporains et donne à voir des techniques variées pour rendre pratique l’utilisation d’un herbier dans le quotidien d’un naturaliste de l’époque moderne. Ces images sont encore utiles aux utilisateur·ices du XXIe siècle. Le corpus numérisé permet de mettre en avant des techniques, des savoir-faire, et sert d’argumentaire à des cours ou des communications qui ont été donnés sur différents sujets concernant les herbiers. Ce fut, par exemple, le cas lors des cours donnés aux étudiants de Master Alimentation au Centre d’études supérieures de la Renaissance (Alleau 2025a, 2025b). La riche iconographie fut aussi révélée lors de communications à destination d’enseignant·es et collégien·nes/lycéen·nes aux Salons du Lycée Choiseul (Alleau 2023b). Du point de vue de la conservation, une conférence a été donnée lors des « Rencontres de Gallica » (BnF 2024). L’image de l’herbarium offre un exemple de choix pour présenter l’imaginaire végétal de l’époque moderne à nos jours. Les images des herbiers sont exploitées pour sensibiliser au patrimoine matériel livresque, depuis les années 2000, tant en histoire de l’art qu’en histoire des sciences.

Les illustrations de végétaux peuvent être ainsi montrées à plusieurs types de publics : ceux, amateurs de belles images, et d’autres plus avertis, comme le public universitaire (BnF 2025). Ce dernier peut être confronté à des questions d’ordre académique, comme l’apport scientifique de ce type d’image. Il s’agit, en effet, de « réductions en art » (ad artem redigere), c’est-à-dire d’une iconographie permettant de « rassembler des savoirs épars, fragmentaires et souvent non écrits, les mettre en ordre méthodique, à l’aide […] de la figuration », ce qui contribue au bien public, selon Pascal Dubourg et Hélène Vérin (Dubourg Glatigny et Vérin 2008). Pour ces deux historiens, l’opération était complexe. Elle comprenait une volonté de diffusion, pour rendre le savoir accessible, mais se constituait d’une étape de rationalisation des savoirs. Dans l’herbier, les plantes subissaient une formalisation intensive : mises à plat, qu’elles fussent séchées ou bien dessinées, elles devenaient des sujets à part entière, et non plus un prétexte à aborder la médecine, ou bien la beauté d’un jardin.

En pratique, sur le terrain, l’image permet-elle de se repérer et d’identifier la plante ? Dans le cas de l’illustration naturaliste de Leonhart Fuchs en 1542, c’est bien possible. Néanmoins, le format de l’imprimé (in folio) rend le transport de l’ouvrage compliqué lors de séance d’herborisation, étant donné que les naturalistes amènent déjà avec eux des outils et contenants pour prélever et conserver des plantes. Dans le cas des illustrations plus petites, gravures accolées aux textes, dans des formats d’in-octavo, la plante est encore identifiable malgré tout.

Nous pouvons, par conséquent, comparer les fonctions didactiques des illustrations au Moyen Âge et à la Renaissance, qui se métamorphosent, dès leur remédiation. De fait, lors des cours et des communications donnés à des publics d’étudiant·es ou de chercheur·ses à l’université, nous soulignons volontiers le passage de l’image symbolique (une racine ressemblant à un scorpion pour soigner des poisons), à l’explication didactique de la fonction de l’image au XVIe siècle. Par exemple, dans le Jardin de santé attribué à Johannes de Cuba (1501), le dessin est avant tout symbolique et à visée didactique et mnémotechnique, dessiné à partir du texte, tiré de l’imaginaire du dessinateur et d’une tradition iconographique médiévale. Sa remédiation remet en valeur cette pratique du dessin mnémotechnique. De même, les images « totales » de l’herbier de Fuchs, représentant une plante à plusieurs saisons différentes (bourgeons, fruits, fleurs fanées), donnent l’occasion aux chercheur·ses, enseignant·es et membres du personnel de bibliothèques d’amener les lecteur·ices à réfléchir à la portée pédagogique des images depuis le Moyen Âge (fig. 8). Autre exemple, nous pouvons évoquer des techniques plus rares, comme dans le cas des plantes exprimées par cylindre par Zenobe Pacini (1520), impression naturelle directe par encrage du spécimen végétal lui-même. L’impression directe a eu un succès scientifique limité, mais plutôt un succès populaire, à cause de la simplicité du geste, à la portée de tous, encore aujourd’hui. L’illustration traditionnelle, elle, demandait bien plus d’expertise technique.

Dispositifs heuristiques pour la recherche

Pour illustrer les nouveaux usages de la numérisation dans le cadre de la recherche universitaire, nous prendrons ici l’exemple de l’étude des racines dans un large corpus d’herbiers et de traités sur les plantes à la BnF, du Moyen Âge à l’époque moderne (Alleau 2023a). La numérisation change les pratiques de comparaisons entre les plantes-racines. De nouveaux outils, développés par le MNHN (Pignal et al. 2024), visent à faciliter l’utilisation scientifique des herbiers numérisés. Auparavant, la photographie de chaque page de l’ouvrage était nécessaire, mais désormais, le travail étant déjà fait, il ne reste plus qu’à disposer les images de manière à analyser un corpus dans son ensemble ou au cas par cas. Par exemple, lors de cette recherche, nous comparons trois racines pivotantes, celle de la mauve, celle de l’angélique et celle de la gentiane. Les trois se distinguent par leurs inflorescences et leurs feuilles. Dans le cas des racines, si elles sont de même type, et s’enfoncent assez profondément dans la terre, leur aspect paraît différent. Les conclusions tirées de cette recherche visuelle, tout d’abord, sont que les racines étaient considérées depuis l’Antiquité comme des organes de la plante utiles à leur identification et utiles d’un point de vue médicinal, c’est pourquoi elles sont davantage représentées au XVIe siècle, que pendant les siècles suivants. D’autre part, les techniques utilisées pour distinguer les racines entre elles sont des techniques de dessin et de peinture qu’on voit naître à la fin du Moyen Âge : nuances des couleurs, tons de verts et de marron, ombres portées, finesse du trait pour différencier les radicelles de la racine principale (Alleau 2023a). En compulsant un corpus déjà numérisé, l’on se rend compte bien plus vite des effets de la couleur, des copies d’images, des apports d’un ouvrage à l’autre, et de ce que cela dit de la circulation des savoirs.

Si cet exemple est pertinent, c’est que la recherche des racines dans la base de données Gallica est peu courante et que la plateforme, grâce à sa mise en avant d’un contenu visuel, dévoile la richesse de cette partie cachée des plantes présente dans les livres. Organes prédominants dans la matière médicale du XVIe siècle au XVIIIe siècle, les racines restaient pourtant peu présentes visuellement dans les corpus réimprimés par des éditeurs contemporains. Les contraintes physiques à la lecture d’un herbier papier en salle sont comme suspendues lorsqu’on se penche sur les éditions numérisées. Les fonctionnalités d’une plateforme telle que Gallica offrent aux chercheur·ses une manière de voir différemment. L’on peut ainsi réarranger les vues, mettre côte à côte deux pages d’un même livre, afin d’en comparer le contenu, d’en observer la matérialité, d’en constater les défauts. Cette nouvelle façon d’observer réinterroge les fonctions de l’image. Auparavant, elles étaient essentiellement didactiques (car il pouvait y avoir une fonction esthétique, se référer notamment au cas de Pierre-Joseph Redouté (Ventenat 1803)), tandis que, par sa remédiation numérique, elle offre davantage de possibilités aux chercheur·ses.

Dispositifs pédagogiques de valorisation des herbiers numériques

Il n’y a pas que dans la recherche que les bénéfices de la numérisation se lisent. D’autres manières d’utiliser les herbiers sont autant d’activités de valorisation et de dispositifs pédagogiques visant à montrer les herbiers sous un jour nouveau. Les programmes de numérisation des herbiers les plus remarquables offrent davantage de possibilités pédagogiques pour la bibliothèque, à travers des petites expositions mettant en avant des ouvrages thématiques en salle de lecture, ou des expositions de plus grande ampleur (comme celle sur l’histoire du livre : Imprimer ! L’Europe de Gutenberg, présentée à la BnF du 12 avril au 16 juillet 2023). La BnF met aussi en lien divers acteurs de la médiation, valorisation et remédiation. Entre autres, la BnF ne numérise pas uniquement ses collections mais joue le rôle de tête de réseau auprès de trois cents partenaires environ. Le département de la Coopération propose une aide technique à la numérisation et divers dispositifs de financement. Elle intervient également dans la sélection scientifique des documents en définissant des thématiques de travail. Chaque année sont organisées les journées de la coopération (JPAC) qui font se rencontrer les différents membres de ce réseau. Cela explique aussi la cohabitation, dans Gallica, entre documents intégrés pris en charge par la BnF, et documents moissonnés accessibles sur les bibliothèques numériques propres à ces partenaires.

Les documents numérisés sont mis en valeur par divers biais. Des sélections Gallica sont proposées comme « La Nature en images » (BnF s. d.b), présentant des ressources iconographiques en couleurs dans le domaine de l’histoire naturelle. Des billets du blog Gallica (BnF s. d.c) se penchent sur des thématiques botaniques et s’appuient sur l’iconographie abondante des herbiers. A ainsi été créé en novembre 2020 l’Herbier de Gallica (BnF s. d.a). Il s’agit d’une série hebdomadaire de billets, chacun consacré à une plante. En quelques milliers de caractères sont décrits la nomenclature, la taxonomie, la physionomie, la répartition et l’utilisation de ces plantes, tandis que les liens hypertexte et l’illustration renvoient aux herbiers numérisés. Une section « Pour aller plus loin » permet d’y ajouter des liens vers d’autres ressources, à commencer par les sélections Gallica. Des manifestations comme les rencontres Gallica, et le relais sur les réseaux sociaux contribuent à diffuser cette production. Enfin, l’édition n’est pas oubliée à travers le service des éditions de la BnF, qui a fait paraître Flora Allegoria (Blatrix et Menapace 2017), consacré à l’illustration botanique en couleur dans les collections de la BnF, ou plusieurs volumes de la collection L’Œil curieux consacrés aux plantes.

Conclusions : quelques similitudes entre usages anciens et nouveaux

Notons quelques similitudes dans les usages anciens et nouveaux, que la remédiation met en valeur. La remédiation de l’herbier permet d’aborder plus facilement l’herbier numérisé, à travers divers dispositifs de médiation (blogs, projets collaboratifs). Des projets autour de la remédiation sont en cours d’élaboration et l’aspect participatif y est encouragé. Ce procédé de remédiation permet d’englober toutes les stratégies visant à reconfigurer la relation au document dans un environnement numérique (El Hachani 2023; Bolter et Grusin 2000).

Les enjeux de conservation et de protection du patrimoine sont transplantés, de la plante elle-même au livre dans son ensemble. Au XVIe siècle, le hortus siccus, l’herbier de plantes séchées est déjà fragile et nécessite une attention particulière pour sa conservation. L’impression sur cylindre, l’apport du texte et l’illustration sont deux méthodes qui apportent une solution à ce problème matériel de la transmission du savoir sur les plantes. Pour remédier à la fragilité liée à l’âge des livres, la BnF et d’autres bibliothèques gèrent, à leur tour, la difficile protection des livres contre les affres du temps. Comme nous l’avons vu, la remédiation, tant au XVIe siècle que de nos jours, permet d’interroger la fonction de l’image savante. Là où depuis 1535 des collectionneur·ses achètent ces prestigieux herbiers à des prix rédhibitoires par simple goût de l’image savante et sens esthétique, au XXIe siècle, l’image savante refait le chemin inverse, pour se tourner vers un public plus élargi, bien qu’en réalité averti, en général gratuitement sur des plateformes ouvertes de valorisation du patrimoine. Puisqu’il est compliqué de véritablement identifier une plante dans un traité sur l’histoire des plantes aujourd’hui, les herbiers numérisés n’offrent plus le même service et font l’objet d’autres enquêtes. Cependant, il existe bien des images d’herbier qui permettent l’identification attestée de spécimens, comme nous pouvons le voir dans l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) .

Pour finir, la remédiation par la numérisation du corpus botanique remet en valeur ce que l’on ne voyait pas ou qu’on ne voyait que par fragment, à travers l’immensité de l’ensemble bibliographique que constitue le corpus d’herbiers et de traités sur les plantes entre XIVe et XVIIIe siècle. Qui plus est, nous pouvons examiner une vision partielle de ce corpus botanique en un tournemain, à la manière d’un savoir presque total des naturalistes de l’époque, qui pouvaient avoir lu la majorité des herbiers existants sur le marché du livre, tant ils étaient encore peu nombreux au XVIe siècle. Gallica privilégie les textes en français et en latin. Les ouvrages en langue étrangère sont plutôt présents sur d’autres bibliothèques numériques (exemple : Biodiversity Heritage Library).

Enfin, les portails consacrés permettent de mettre en lien plus facilement les images, de saisir leur ressemblance, de voir les copies, les échanges intellectuels qu’il y a pu avoir à l’époque. Cela nous invite aussi à comparer les techniques : gravures, dessins, peintures, impressions naturelles par cylindre, etc. L’infinie possibilité de cette remédiation a l’avantage d’ouvrir des modes de consultation divers à une plus large audience. Néanmoins, cette remédiation numérique des herbiers imprimés oblige toujours un·e lecteur·ice à parcourir un ouvrage, il n’annihile pas le geste ancestral du feuilletage page après page. Seule disparaît peut-être la sensation que le patrimoine de papier est fragile, comme à l’époque moderne, la sensation que les plantes séchées ou les feuilles de parchemin pourraient aisément redevenir poussière. La numérisation de la BnF, à travers sa caractéristique de science ouverte et du « patrimoine pour tous », ouvre des perspectives nouvelles aux recherches collectives et à la curiosité individuelle. La remédiation numérique des herbiers nous invite au glanage, à la récolte, plutôt qu’à une collection d’images sans lien ni contexte historique. Les lecteur·ices qui visitent la plateforme Gallica de la BnF sont tout autant incité·es à flâner dans l’herbier, du fait de l’aperçu en mode mosaïque et des modes de navigation dans l’ouvrage sur la plateforme. Il n’est plus nécessaire d’avoir un accès aux réserves des bibliothèques uniquement. La barrière de la langue (latin, par exemple) est rapidement dépassée par la prédominance de l’image et les outils de traduction automatique utilisable de surcroît. À ce titre, l’effort de remédiation numérique a renforcé le pari des naturalistes tels que Leonhart Fuchs, William Turner ou John Gerard, en leur temps : l’accès matériel aux herbiers est rendu plus facile. Cependant, l’accessibilité intellectuelle reste toujours un enjeu à considérer dans les stratégies de remédiation.