À l’approche de la COP 30 prévue en 2025 à Belém au Brésil, les regards du monde convergent progressivement vers l’Amazonie. Dans la grande majorité des cas, les médias internationaux nous font part de tristes nouvelles sur la déforestation, les incendies, la violence ou les crimes commis contre les peuples autochtones. Quand on ne se concentre pas sur ces atrocités — qui sont bien réelles — l’Amazonie est, au contraire, le « poumon de l’humanité », une terre énigmatique empreinte d’espoir pour la préservation de notre planète.

Cependant, la richesse de cette région ne se réduit pas à sa biodiversité. L’Amazonie est un vrai laboratoire de politiques publiques, d’engagement citoyen et d’innovation technologique. La jeunesse y occupe un rôle central. Consciente de l’intérêt croissant que suscite leur région à l’échelle mondiale, elle s’engage et innove dans tous les domaines de la société. Aujourd’hui, l’Amazonie est un vivier de start-ups de développement durable, de projets sociaux et d’initiatives politiques, qui devraient servir d’inspiration aux sociétés européennes et nord-américaines, notamment en cette période de crise de la démocratie représentative.

Quels sont les facteurs qui expliquent le succès de la jeunesse amazonienne dans l’organisation de la société civile et dans sa capacité à faire entendre ses revendications auprès des dirigeants, et quelles leçons pouvons-nous en tirer ?

La réponse à cette question réside dans une compréhension approfondie de l’Amazonie. Il est crucial d’étudier à la fois la géographie et l’histoire de cette région afin de tirer des leçons de ses expériences. Ensuite vient l’étape de l’observation et de l’écoute. Les projets couronnés de succès dans la région ont souvent impliqué un dialogue avec la population locale et ont tenu compte des particularités culturelles de chaque région. Il y a beaucoup à apprendre de l’Amazonie.

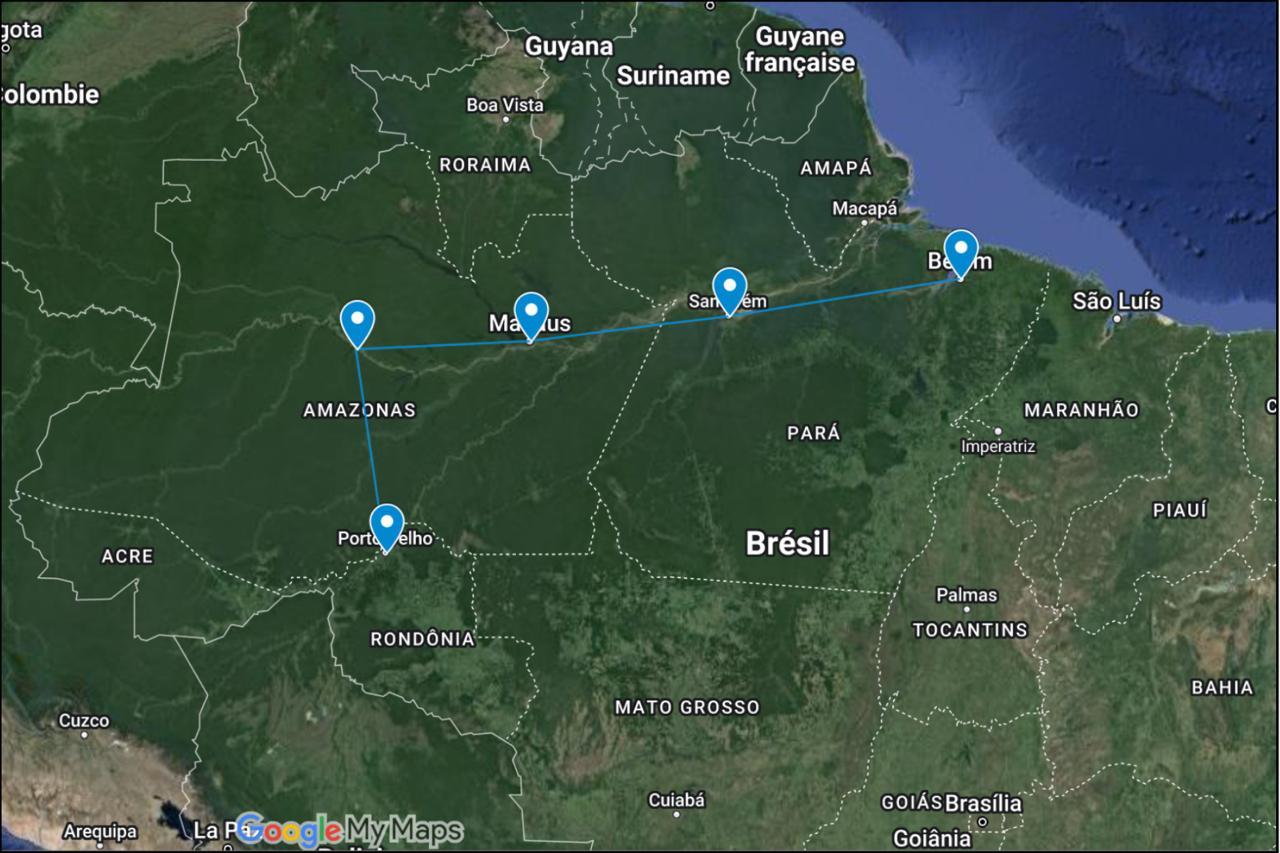

J’ai passé le mois d’août 2023 à traverser différentes parties de l’Amazonie dans le cadre d’un projet développé par « Pour Le Brésil », une association étudiante de Sciences Po Paris dont je suis le directeur avec deux autres collègues. Pour le Brésil est une association fondée en 2019 et reconnue par l’UNESCO, qui a pour objectif de financer des bourses pour des étudiants de la région amazonienne et de former de jeunes leaders en vue des prochaines négociations internationales qui se dérouleront dans la région. L’objectif de ce mois de voyage était de connaître et de dialoguer avec différents acteurs qui travaillent avec la jeunesse dans la région, comme des organisations non gouvernementales, des universités, ou des projets locaux. Comme itinéraire, nous avons choisi cinq localités différentes : Belém, Santarém, Manaus, Tefé, Porto Velho.

Cinq localités différentes pour connaître une région qui s’étend sur 48 % du territoire brésilien (Daniel Santos, Manuele Lima dos Santos, et Beto Veríssimo 2022), soit l’équivalent de neuf fois la surface de la France. Une région extrêmement diverse, composée d’immenses étendues de forêts tropicales, mais aussi de nombreuses villes de plus d’un million d’habitants, d’interminables plantations de soja et de grandes vallées arides. Une région qui est « méconnue » par les médias occidentaux, mais tout aussi ignorée par les propres Brésiliens du Sud-Est, où se concentrent le cœur touristique, économique et les élites politiques du pays. Une grande majorité de Brésiliens ne connaissent pas l’Amazonie et la perçoivent comme une lointaine forêt.

La région amazonienne est aussi la région la plus jeune du Brésil, avec 25 % de sa population âgée de moins de 14 ans (Azevedo s. d.). Environ 80 % de la population se concentre dans les agglomérations urbaines (Daniel Santos, Manuele Lima dos Santos, et Beto Veríssimo 2022). Malgré sa richesse naturelle, son économie ne se compare pas à celle des États du Sud-Est, et ne représente que 6,3 % du PIB du pays en 2023 (Azevedo s. d.). Cela fait de l’Amazonie une région beaucoup plus tournée vers la capitale que vers les capitaux.

Tout est donc question de législation : délimitations de terres, autorisation d’exploitation minière, lois de pêche, de chasse, d’agriculture. Contrairement à São Paulo ou Rio de Janeiro, où les gouvernements locaux et les forces économiques influent fortement sur les processus décisionnels quotidiens, il est curieux de constater à quel point l’Amazonie est dépendante et attentive aux décisions prises au niveau fédéral à Brasilia. La polarisation politique présente dans le pays est encore plus visible dans la région. D’une part, une grande partie de la population est consciente de la menace climatique pesant sur la forêt et son écosystème. Cependant, le soutien à l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro, climatosceptique par excellence, reste encore massif. Les années de sa présidence ont été marquées par une augmentation conséquente des crimes environnementaux et une négligence des institutions publiques. Cette dépendance à la capitale et au pouvoir fédéral s’explique également par des raisons historiques.

Au cours du XXe siècle, les gouvernements avaient pour priorité de « coloniser » la forêt amazonienne en l’exploitant de manière agressive et en y établissant de vastes agglomérations urbaines dans le but de mieux contrôler le territoire, sans pour autant penser à l’infrastructure nécessaire. Manaus illustre parfaitement ces politiques colonisatrices : une ville de deux millions d’habitants, plantée en plein cœur de la forêt, dont le principal moteur économique est une zone franche ayant attiré notamment l’industrie automobile. Malgré cela, Manaus reste totalement isolée du reste du territoire, avec seulement deux autoroutes la reliant à d’autres villes mineures.

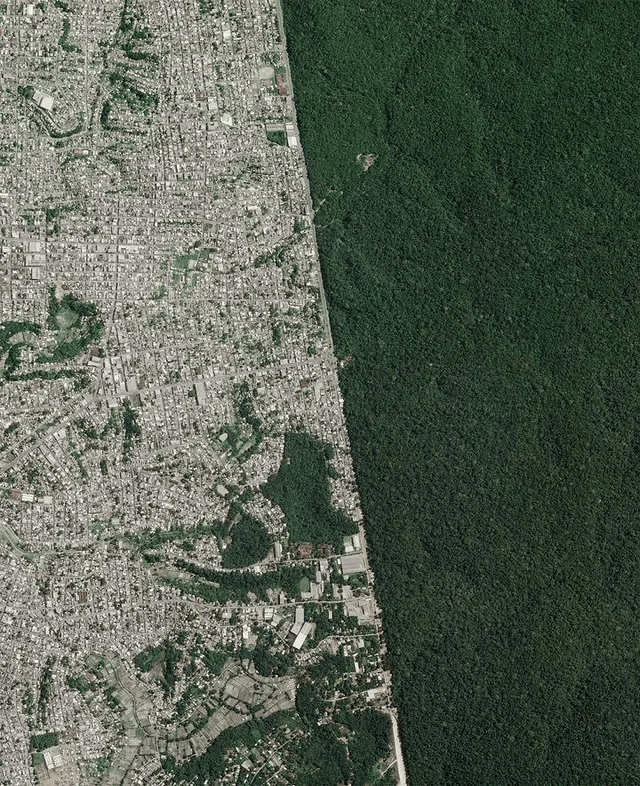

Santarém s’inscrit également dans cette dynamique : une ville de 300 000 habitants, située le long de ce qui est communément appelé « l’autoroute du soja », qui constitue la principale artère de la ville. Chaque jour, des centaines de camions y défilent pour atteindre leur éventuelle destination : le terminal fluvial de Santarém. Contrôlé par le géant américain Cargill, ce port sert de point de convergence pour les cargos, qui prennent le relais dans le cycle du soja et transportent les grains vers l’Asie, l’Europe ou l’Amérique du Nord. Ce qui frappe le plus dans ce paysage situé sur les rives de l’Amazone, c’est l’absence totale d’arbres dans les rues géométriquement organisées de la ville. La forêt a été progressivement évincée par les besoins pressants d’une économie basée sur l’exploitation, plus que sur le développement humain.

Au cœur de ce tableau se trouve pourtant une société civile jeune et dynamique qui s’efforce continuellement de relayer les besoins de la population auprès des autorités locales et nationales. Bien souvent issue des banlieues urbaines ou des communautés traditionnelles, cette jeunesse née à la fin des années 1990 est profondément consciente de son environnement et des principaux défis auxquels elle est confrontée. Historiquement politisée, cette « jeunesse climatique » représente souvent dans leurs familles la première génération à accéder à l’université, en grande partie grâce aux opportunités offertes par les projets sociaux mis en place par les gouvernements de gauche au début des années 2000. Ces jeunes leaders organisent leurs communautés, formulent des demandes spécifiques et établissent des liens remarquables avec les pouvoirs publics. Puisant dans leurs connaissances académiques, ils ont surtout compris que le devoir de changer certaines dynamiques de pouvoir leur incombe et possèdent une vision beaucoup plus réaliste et proactive que celle de la jeunesse européenne. Au cours de notre voyage, nous avons pu rencontrer de nombreux collectifs qui ont réussi dans ce que je qualifierais « d’activisme technique » : une forme d’engagement qui ne se limite pas à la sphère politique, mais intègre également une expertise technique approfondie de leur cause.

La Coopérative des Jeunes de l’Amazonie pour le Développement durable (COJOVEM) constitue un excellent exemple à cet égard. Dirigée par trois jeunes originaires de Belém, cette organisation a élaboré un document qui recense toutes les politiques publiques existantes visant la jeunesse du Pará. Ils ont identifié les thèmes prioritaires ainsi que les principes et directives pour la création et la mise en œuvre de ces politiques. Ce projet a émergé d’un processus participatif impliquant plus de 30 institutions de jeunes représentant les populations riveraines, les quilombolas et les populations indigènes de la région. Le résultat est le fruit de ce processus long et collaboratif, ayant mobilisé plus de 800 actions dans l’État, incluant la distribution de plus de 6500 documents informatifs et l’organisation de 40 événements culturels depuis 2012. Selon leur rapport annuel, plus de 7000 personnes ont été impactées par ces initiatives. Ce document a été distribué dans de nombreuses sphères de décisions comme au niveau local, au gouverneur du Pará, mais aussi à des députés du Congrès brésilien ou à la COP 28 à Dubaï.

Karla Braga, directrice de la COJOVEM, a déclaré que

[u]n tiers de la population de mon état, le Pará, peut être considérée comme jeune. Si on se concentre sur les principales politiques publiques liées au climat, on peut voir qu’elles traitent de la jeunesse et de l’enfance, car ils [les décideurs politiques] savent que nous sommes la génération qui sera la plus impactée par la crise. Pourtant nous, les jeunes, on ne se reconnaît pas dans ces politiques, car ce n’est pas nous qui les avons formulées : il faut que cela change.

Avec ce travail, ces jeunes parviennent à sensibiliser différents publics à la cause amazonienne, une cause qui ne se limite pas seulement à la question environnementale, mais qui englobe également les questions urbaines et de développement durable

La COP des Banlieues est un autre exemple illustrant l’engagement de la jeunesse amazonienne. Consciente du caractère souvent exclusif des conférences internationales, une dizaine de collectifs se sont rassemblés pour organiser une conférence climatique locale visant à aborder les principales préoccupations des quartiers périphériques de Belém.

L’objectif de cette initiative est de sensibiliser la population aux divers défis auxquels la ville est confrontée en raison des changements climatiques. Déjà à leur troisième édition, cet événement participe grandement à l’éducation environnementale de la population et crée un espace de discussion ouvert à tous. De nombreux organisateurs de cet événement ont également participé aux négociations officielles organisées par l’ONU lors des COP 27 et 28, et occuperont un rôle central lors de la COP 30 au Brésil.

Jean Ferreira, l’un des directeurs de la COP des Banlieues, explique que

[l]a COP des Banlieues est une initiative qui réunit de nombreux collectifs travaillant sur les questions climatiques. Notre objectif est de créer des espaces d’échange afin de dégager de nouvelles solutions, plus proches de la réalité des habitants. Nous visons à élaborer notre propre narratif climatique.

Ces diverses initiatives mettent en lumière le rôle central de la jeunesse dans l’organisation de la société civile amazonienne. Comme tout au Brésil, il est crucial d’analyser ces mouvements à travers le prisme des fortes inégalités qui sévissent dans le pays. Leur succès découle de leur capacité remarquable à créer des espaces d’écoute populaire et faciliter le dialogue entre des réalités diverses et des points de vue variés. La jeunesse amazonienne a été capable de construire des passerelles de dialogue et naviguer entre les élites dirigeantes et les demandes populaires.

Quand on observe la manière d’opérer de ces collectifs, on peut comprendre les clés de leur succès : des jeunes engagés qui n’ont pas peur de se confronter à une sphère politique dominée par des personnes qui ne leur ressemblent pas. La grande majorité de ces jeunes n’ont pas peur des protocoles et des différentes bureaucraties, et sont ouverts à s’asseoir avec des personnalités de tous bords politiques pour faire entendre leur voix. L’ouverture au dialogue est de loin leur priorité, car ils savent que sans cela, ils seront cloisonnés dans les clichés d’une jeunesse engagée quelconque. Ce décloisonnement des sphères est aussi rendu possible par les acteurs politiques mêmes, qui sont prêts à entendre ces jeunes. Grâce à une certaine forme de « perméabilité de la jeunesse », rares sont les élus qui sont prêts à fermer leurs portes à des jeunes engagés, désireux d’apprendre et de contribuer au changement.

Ce mouvement est nécessaire pour susciter un engagement plus dynamique et moderne de la société civile dans nos démocraties occidentales et pour répondre à certains aspects de la crise de la représentativité à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui. En cette période d’élections européennes, la jeunesse devrait s’inspirer des modèles amazoniens qui prônent, d’une part, l’engagement de la population locale et la promotion de ses demandes en faisant pression sur le système politique, et d’autre part, l’idée que le changement se fait aussi en intégrant ce système et en jouant avec les mêmes règles que les dirigeants critiqués.